Prof. Dr. Maren Hartmann

Mobile Medien, Lebensgestaltung und Digital Divide/Exklusion

Ich möchte mit einem Aufruf zu mehr Forschung beginnen: Das klingt eventuell nach Nabelschau und Selbstvergewisserung der wissenschaftlichen Zunft, ist aber inhaltlich getrieben. Nicht Forschung per se, sondern Forschung in Bezug auf die Digital Divide beziehungsweise die Digitale Spaltung, wie es im Deutschen oft heißt, ist hier gemeint. Zugleich möchte ich dazu aufrufen, diese Forschung nicht unter diesem Label und den damit verbundenen Grundannahmen laufen zu lassen. Das betrifft auch den Titel dieses Beitrags: Mobile Medien, Lebensgestaltung und Digital Divide/Exklusion; denn die Zusammenhänge, die hier hergestellt werden (zwischen Lebensgestaltung und Mediennutzung einerseits und diesen beiden und sozialer Exklusion andererseits), lassen sich mit dem Begriff der Digital Divide nur sehr eingeschränkt umreißen (siehe unten). Zugleich sind die Begriffe mobile Medien und Lebensgestaltung einigermaßen direkt zugänglich, der Begriff der Digital Divide aber bedarf einer ausführlicheren Definition. Ich werde die Konzepte entsprechend im ersten Teil kurz anreißen, verbunden mit einem Blick auf die Entwicklung der Digital-Divide-Forschung in den letzten zwei Jahrzehnten. Ich möchte mich auch der Frage widmen, inwiefern mobile Medien eine neue Entwicklungsrichtung beinhalten. Und schließlich werde ich zu einem Fallbeispiel kommen, welches die letztendliche Ambivalenz der Entwicklungen unterstreicht.

Ursprung der Digital-Divide-Forschung: Die Have-Nots

Zunächst zu einer kurzen Arbeitsdefinition des Digital Divide: Prinzipiell geht es – aufbauend auf der Frage des oben genannten Zusammenhangs – um die Chancen des Zugangs zu und der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) beziehungsweise des Internets. Denn diese Chancen, so die Grundannahme, sind ungleich verteilt in der Gesellschaft. Diese Ungleichverteilung wiederum führt zu unterschiedlichen Informations- und Wissenszugängen und damit langfristig zu negativen sozialen Entwicklungen. Die Frage nach möglichen Zusammenhängen zwischen Exklusions- beziehungsweise Inklusionsprozessen und Mediennutzungen hat dank der Entwicklungen im IKT-Feld der letzten Jahre an Relevanz eher zu- als abgenommen.

Die Frage nach der Digitalen Spaltung ist im Prinzip eine Frage nach dem, wie wir unsere Gesellschaft zukünftig gestalten wollen, denn es ist eine Frage nach Beteiligung und deren Rahmung. Und diese Frage müssen wir uns immer wieder neu stellen. Haben wir noch die Rahmenbedingungen, von denen wir ursprünglich ausgegangen sind? Grundannahme hinter dem Digital-Divide-Begriff ist ja unter anderem eine normative Vorstellung von Demokratie und entsprechender Beteiligungsformen, wie auch das folgende, bereits etwas ältere, Zitat zeigt: „Durch die Distanz der Offliner zu den neuen Entwicklungen im Kommunikationsbereich entkoppeln sie sich zunehmend und möglicherweise auch langfristig von wichtigen Formen gesellschaftlicher Informationsvermittlung und Kommunikation“ (Grajczyk/Mende 2001: 409). Eine mögliche Verhinderung derartiger Entkoppelungsprozesse war beziehungsweise ist das übergeordnete Ziel. Aber neben den Veränderungen der Rahmenbedingungen verändern sich eventuell auch die Formen der Informationsvermittlung und Kommunikation und damit gesellschaftlicher Teilhabe generell.

Zurück aber zunächst zum Beginn: Als die Digital-Divide-Forschung begann, sich unter diesem Begriff zu formieren, ging es zunächst um Differenzen zwischen Erst- und Drittweltländern. Bereits bestehende Ungleichheiten dort, so die Befürchtung, würden durch den Mangel an Internetnutzung noch verstärkt. Als Grund dafür wurde zunächst vor allem der Mangel an Informations- und Kommunikationstechnologien vor Ort gesehen, das heißt ein Mangel an Zugangsmöglichkeiten. Diese Problematisierung des Zugangs wurde relativ schnell auch auf andere Bereiche erweitert. So unterschied Pippa Norris (2001), eine der bekannteren Theoretikerinnen des Digital Divide, bereits sehr früh zwischen einer globalen, einer sozialen und einer demokratischen Spaltung. Die Global Divide bezieht sich auf die genannten Differenzen zwischen Industrienationen und Entwicklungsländern, die Social Divide wiederum bezeichnet den Unterschied zwischen Informations-Reichen und Informations-Armen in jeder Nation, während die Democratic Divide sich auf eine weitere mögliche Differenz zwischen Nutzern bezieht, das heißt zwischen Nutzern, welche die Technologien nutzen, um sich politisch zu beteiligen und denen, die dies nicht tun (Norris 2001: 1-4). Hier wird bereits eine Problematisierung des Zugangsbegriffs deutlich, denn Zugang allein reicht als Indikator für Chancen bei Weitem nicht aus, insbesondere wenn er auf die Frage der politischen Partizipation zugespitzt wird. So kommt man mit Norris von einer Ausdifferenzierung der ursprünglichen Unterscheidung zwischen haves und Have-Nots zur Unterscheidung zwischen Information-Rich und Information-Poor. Zugespitzt könnte man daraus eine Differenzierung zwischen Democracy-Rich und Democracy-Poor kreieren. Dies wiederum betont, dass Mediennutzung allein nicht die entscheidende Unterscheidung sein kann.

Von dieser Binarität aber entfernte man sich im Laufe der Jahre ohnehin zunehmend und so spricht man inzwischen eher von einer Koppelung etlicher Indikatoren: „The dynamics of Digital Divides vary, but they generally refer to the way that various combinations of levels of digital access, digital skills, and digital literacy within situations of social exclusion result in individuals experiencing different levels of access to material, social, and digital goods“ (Wessels 2015: 2802). Eine Koppelung aus (erlernbaren) Fähigkeiten, aber auch Nutzungsweisen beziehungsweise Anwendungen just jener Fähigkeiten erweitert (und verkompliziert) das Zugangsspektrum.

Weitere Ausdifferenzierungen: Von Regenbögen und Spektren

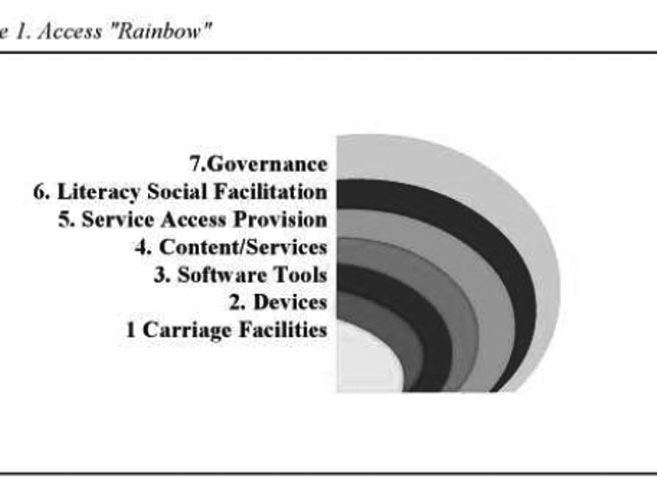

Zusammen mit diesen Ausdifferenzierungen kam auch der Begriff Digital Divide nach und nach in die Kritik, denn er spiegelt noch das binäre Denken. Hier reichen die Gegenvorschläge vom einem Access Rainbow (siehe Abb. 1) über die Digital Distinction (Zillien/Hargittai 2009) bis zur digitale(n) Exklusion beziehungsweise Inklusion (z. B. Helsper 2012).

Bei dem Access Rainbow handelt es sich um den frühen Versuch, zwischen verschiedenen technologischen Grundvoraussetzungen, Inhalten, Fähigkeiten und nicht zuletzt tatsächlicher Beteiligung zu unterscheiden. Er funktioniert nach dem Prinzip der Akkumulation, das heißt, je mehr dieser Aspekte gegeben sind, desto höher ist der Grad an digitaler Inklusion (zugleich sind die Teile nicht gleichwertig, sondern bauen aufeinander auf). Just dieses Akkumulationsprinzip eignet sich allerdings weder für Kontextualisierungen der Nutzung noch zur Abbildung möglicher Wahlentscheidungen der Nutzer oder ähnlichem. Das heißt, dass selbst diese Aufschlüsselung im Endeffekt unterkomplex ist. Auch hier aber gilt: Die Stoßrichtung ist hilfreich.

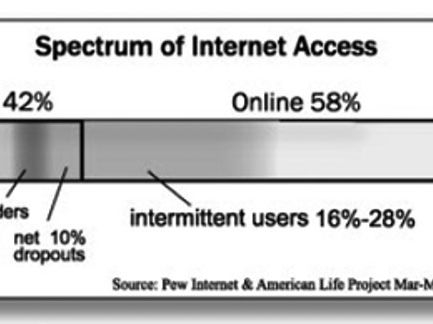

Ein anderer – wenn auch ebenfalls älterer – Vorschlag findet sich in der Idee des Spektrums der Internetnutzung (siehe Abb. 2). Während die hier gezeigte Version aus dem Jahr 2002 sicherlich inzwischen weitere Differenzierungspunkte und Umbenennungen beinhalten müsste, so ermöglicht die Grundidee des Spektrums zunächst einmal eine weniger starke Bewertung von Nutzung versus Nicht-Nutzung, fordert aber zudem auch keine reine Akkumulation. Und das Spektrum deutet zugleich unterschiedliche Ausprägungen von Nutzung beziehungsweise auch Motiven an. Eine erweiterte Grundausrichtung, welche Spektrum und Regenbogen kombiniert, könnte sich als Basismodell für das komplexe Feld des Zusammenhangs von Ex- beziehungsweise Inklusion und Mediennutzung anbieten. Denn während es in den Modellierungen wenig radikal Neues gibt, sind die empirischen Fundierungen der Differenzierungen zunehmend besser geworden – und werden somit auch anders problematisiert.

Eine Betonung: Die freiwilligen Nicht-Nutzer

Was sich im Spektrum bereits mit den Net-Dropouts andeutet, ist das Phänomen der Want-Nots, das heißt derjenigen, die das Internet genutzt und dann bewusst wieder verlassen haben oder aber, wie Sally Wyatt (1999) es damals nannte: „They came, they surfed, they went back to the beach: why some people stop using the internet“. Gerade bei den Gründen für Nicht-Nutzung muss somit differenziert werden. Nicht-Nutzung kann eine bewusste Entscheidung oder gar ein Privileg sein und entspräche dann nicht ohne weiteres der zu Beginn genannten Annahme des gesellschaftlichen Ausschlusses. So verweist unter anderem Zillien (2008) darauf, dass man zwischen der Nutzung beziehungsweise Nicht-Nutzung als solcher und den Gründen für ebensolche Nicht-Nutzungen unterscheiden muss. Bei der Unterscheidung zwischen Nutzung und Nicht-Nutzung als solcher spielen laut Zillien soziodemografische Faktoren (Alter, Geschlecht, Bildung, Einkommen etc.) tatsächlich eine große Rolle, die Gründe aber für die Nicht-Nutzung zeigen keinen deutlichen Bezug zur Soziodemografie. Auf der letztgenannten Ebene der Gründe ist Nicht-Nutzung so divers wie Nutzung (ebd.), was darauf hindeutet, dass zu einfache Schlussfolgerungen hinsichtlich der Kausalitäten nicht hilfreich sind. Als Hauptgründe für die Nicht-Nutzung kristallisiert Zillien die folgenden heraus: „1. Fehlende Motivation: kein Bedarf/Interesse; 2. Fehlende Kompetenzen: geringe Computer-/Internetkenntnisse; 3. Materielle Barrieren: Fehlende technische/finanzielle Ressourcen; 4. Zweifel an Zweckmäßigkeit: Ablehnung der persönlichen Nutzung; 5. Ablehnung: Kritik an Inhalten und sozialen Auswirkungen des Internets“ (Zillien 2008: 18).

Insbesondere bei den letzten beiden Punkten – der fehlenden Zweckmäßigkeit und unerwünschter Inhalte – ähneln sich Internet- und (die älteren) Fernseh-Nicht-Nutzungsmuster. Diese Form der Nicht-Nutzung allerdings wurde und wird gesellschaftlich gänzlich anders bewertet und wurde zugleich in der Forschung eher stiefmütterlich behandelt. Neben einer viel zitierten kommunikationswissenschaftlichen Studie zum Thema (Sicking 1998) finden sich die wenigen weiteren Arbeiten eher in zum Teil entlegenen Publikationen. Dazu gehört auch die US-amerikanische Fire Prevention-Studie aus dem Jahr 1975 (Folkman 1975). Hier wurde untersucht, inwiefern Medien eventuell dazu genutzt werden können, Waldbrände zu verhindern. In dieser Studie hat der Autor eine Differenzierung in den Mediennutzungsmustern gefunden, welche sich einerseits als Unterschied zwischen Radio- und Fernsehnutzern abzeichnete, andererseits aber auch als Unterschied zwischen den Bildungsniveaus. Radio-Nicht-Nutzung war somit ein Phänomen in weniger gebildeten Haushalten, während das für Fernsehen die Nicht-Nutzung durchaus mit höheren Bildungsniveaus verbunden war:

„Non-use of radio was highest among the lower educational levels; for television, non-use was highest among higher educational levels.“ (Folkman 1975: 4)

Fernseh-Nicht-Nutzung ist bekanntermaßen eine durchaus bewusste Entscheidung gegen das Medium. Diese aber wurde nie problematisiert als Nichtbeteiligung/Nichtwahrnehmung von gesellschaftlichen Chancen, sondern die Nicht-Nutzung dieser Medien ist ein tatsächlich akzeptierter gesellschaftlicher Standard. Das hat mit der Unterscheidung von Unterhaltung und Information zu tun, aber auch mit der Frage der Aktivität des Publikums oder Lesers.

Wenn man diesen Gedanken nun wieder aktualisiert, um Nicht-Nutzungen nicht nur als Teil eines regenbogenartigen Nutzungsspektrums (siehe oben) zu begreifen, sondern auch als potenzielles Privileg, so ist man nicht mehr so weit weg von der Idee, dass es Nicht-Nutzung heutzutage in der Reinform ohnehin kaum noch gibt. Diese These vertritt auch Kirchner (2014), die in ihrer (noch nicht abgeschlossenen) Dissertation das Phänomen Nicht-Nutzung untersucht. In einem Podcast dazu spricht sie davon, dass es keine Offliner gibt, sondern – sehr viel kleinteiliger – Nicht-Nutzer bestimmter Anwendungen. Sie geht also bis auf die Ebene der Inhalte – und kommt so zu einer weiteren Differenzierung in den (Nicht-)Nutzungsmustern.

In ähnlicher Form lässt sich auch eine andere Studie interpretieren (Knapp 2009), in der die selektive Nicht-Nutzung als eine Praxis der Medienkompetenz umrissen wurde. Gerade in Zeiten der Überwachung sind Nicht-Nutzungen durchaus auch progressive Nutzungsformen – oder zumindest bewusste Formen der Want-Nots. Insgesamt beinhalten solche Ergebnisse den Hinweis, dass man sehr viel detaillierter auf die Frage eingehen sollte, was jemand online macht (und in welcher Form, in welchen Kontexten, etc.). Das ist ein etwas anderer Schwerpunkt als das Verstehen der Nichtnutzung als solcher: Es geht eher darum zu lernen, (Nicht-)Nutzungsmuster zu erkennen und weniger schnell zu bewerten.

Normalisierung?

Ein weiterer Hinweis auf die Notwendigkeit der Veränderung der Fragestellung ist die eingetretene Normalisierung. Es gibt Hinweise, dass sich tatsächlich klassische Muster der Wissenskluft in der Internet- und Mobilkommunikationsnutzung fortsetzen, also dass manche Nutzer (die bestimmte soziodemographische oder sozioökonomische Hintergründe haben) diese Kommunikationsformen besser für sich nutzen können als andere: „Those already in more privileged positions are reaping the benefits of their time spent online more than users from lower socio-economic backgrounds“ (Zillien/Hargittai 2009: 287).

So zeigen van Deursen und van Dijk in einer groß angelegten Studie, dass sich Muster der Exklusion oder der sozialen Stratifikation, die man von außerhalb der Mediennutzung kennt, inzwischen auch sehr klar in den Mediennutzungsmustern in Bezug auf die Onlinenutzung widerspiegeln: „The findings suggest that as the Internet becomes more mature, its usage reflects traditional media use in society; Internet use increasingly reflects known social, economic and cultural relationships present in the offline world, including inequalities“ (van Deursen/van Dijk 2013: 15). Van Deursenund van Dijk nennen dies eine Entwicklung von einer Wissens- zu einer Nutzungskluft, ähnlich dem Argument von Kirchner (siehe oben). Wir bekommen also ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Realität in Form der Mediennutzung zu sehen, dementsprechend eine Normalisierung von Nutzung und damit auch eine Reduktion des Veränderungspotenzials. Van Deursen und van Dijk verweisen aber auch explizit darauf, dass die Ungleichheiten nicht einfach strukturiert sind – im Gegenteil. Ganz ähnlich zu dem bereits oben Genannten zeigen die Autoren dieser Studie, dass durchaus eine quantitative Zunahme an Nutzung (bis hin zur Vielnutzung) auch beziehungsweise gerade auf dem weniger gebildeten Niveau festzustellen sei: „in their free time, lower educated individuals use the Internet for longer periods of time than those who are medium and higher educated“ (van Deursen/van Dijk 2013: 11). Die kommunikativen Tätigkeiten aber, die online stattfanden, waren überdurchschnittlich von einer Qualität, die sich kaum in weiter gefasste soziale Kompetenzen oder andere Anknüpfungspunkte übersetzen ließ. Damit ist man bei einer weiteren Differenzierungsnotwendigkeit. Es reicht nicht aus, nur zu schauen, ob jemand online ist oder nicht, sondern man muss vor allem genauer hinsehen, welche Art der kommunikativen Handlung vollzogen wird und wie damit auch im weiteren sozialen Umfeld umgegangen, das heißt welcher Nutzen daraus gezogen wird. Dass die Unterstützung des sozialen Umfelds eine Grundvoraussetzung für Teilhabe ist, zeigt auch der Bremer Kollege Friemel in seiner Studie zur Online-(Nicht-)Nutzung älterer Menschen (Friemel 2014). Hier deuten sich somit nicht nur Nutzungsmuster, sondern auch mögliche Hilfsmittel für eine vermehrte Teilhabe an. Denn diese Form der Nicht-Nutzung (das heißt der Nicht-Nutzung zentraler Informationsquellen etc.) deutet wiederum auf eine verminderte gesellschaftliche Teilhabe hin.

Normalisierung heißt aber auch, dass die Internetverbreitung momentan nicht mehr zunimmt, sondern der Zuwachs hier nur noch minimal ausfällt (Frees/Koch 2015). Die letzte ARD/ZDF-

Online-Studie verweist darauf, dass inzwischen ein Level (circa 20 Prozent Nicht-Nutzung) erreicht ist, ab dem sich die Nutzung wahrscheinlich nicht mehr groß ausweiten wird. Wir haben es hier eigentlich mit einer Stabilisierung des Nicht-Online-Seins zu tun. Ob aber diese 20 Prozent Nicht-Nutzer gesellschaftlich ausgeschlossen sind (siehe oben) oder aber zum Teil aus bewusster Nicht-Nutzung bestehen, das ist eine noch nicht beantwortete Frage, die auch damit zusammenhängt, welche Arten der Nutzung denn die Onliner betreiben.

Was sich aber durchaus noch unterscheidet – und damit nähere ich mich endlich der Frage der mobilen Medien – ist, dass es eine Zunahme in der Internetnutzung unterwegs gibt. Also 55 Prozent der Onliner nutzen das Internet inzwischen teilweise unterwegs und haben auch dort die größte Nutzungsintensität, das heißt, sie haben eine größere durchschnittliche Nutzungsdauer und -frequenz als diejenigen, die es nicht mobil nutzen (Koch/Frees 2015). Entsprechend fragen die Autoren der Studie auch, ob es eventuell zu einer Mobile Divide kommen wird (ebd.: 382). Dazu würde ich gerne einen vielleicht merkwürdig anmutenden inhaltlichen Schwenk vornehmen als auch eine weitere binäre Unterscheidung heranziehen, um just jene aktuellen Entwicklungen noch einmal anders zu rahmen.

Outsiders vs. Insiders?

Die Unterscheidung zwischen Außenseitern und Insidern ist eine klassische soziologische Unterscheidung (Merton 1972). Hier wird normalerweise die Außenseiter-Position als problematisch umrissen, die Insider werden als privilegiert beschrieben. In einer Studie des Institute for Advertising Practitioners aus dem Jahr 2008, die sich mit Out of Home Advertisement – der Werbung, die uns tagtäglich etwa auf den Straßen oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln begegnet – beschäftigt, wird just diese Erklärung des Außenseitertums allerdings umgedreht (Cronin 2008). Die Outsiders sind für die Werbetreibenden die Zielgruppe, die sie erreichen möchten, denn es sind in dieser Definition die jungen Menschen mit mehr Geld; es sind die Aktiveren, die aufstrebenden frühen Übernehmer neuer Technologien und es sind diejenigen, die sich tatsächlich auch viel mehr in der Außenwelt bewegen. Das heißt sie sind inhaltlich und physisch mobil und sind dementsprechend eine klare Zielgruppe für Out of Home Advertisements. Dabei geht die Autorin zunächst von einer strukturellen Veränderung aus, welche das Verhältnis der Zeit, die zuhause verbracht wird, zur Zeit außerhalb des Hauses betrifft. Während im Durchschnitt 6,5 Stunden täglich außerhalb des Hauses verbracht werden, ist diese Zahl bei den Outsidern noch deutlich höher (9,6 Stunden oder mehr täglich). Dementsprechend, so die Studie, reduziert sich die traditionelle Mediennutzung in den eigenen vier Wänden zunehmend auf die Insider, welche wiederum durchschnittlich zwölf Stunden täglich zu Hause verbringen. Im Gegenzug dazu haben die Outsider deutlich kürzere Aufmerksamkeitsspannen, da sie die Medien draußen, unterwegs und zunehmend auf konvergenten mobilen Technologien konsumieren (Cronin 2008: 100).

Interessant daran ist genau die Umkehrung dieser Begrifflichkeiten. Die Outsider werden plötzlich zu denjenigen, die attraktiv sind für die Industrie. Unter anderem dadurch kann Mobilität als eine neue Form der Segmentierung begriffen werden. Damit ist zunächst nur die Zielgruppen-Segmentierung gemeint, aber auch eine neue Form von sozialer Stratifikation. Diese Art der Mobilität – weit mehr als der Besitz mobiler Endgeräte – so das hiesige Plädoyer, wird viel zu wenig in der Forschung berücksichtigt. Dabei gilt es immer Folgendes zu bedenken: „[M]obility was not invented by the mobile phone“ (Cresswell 2012: 646).

Ich möchte also diese zwei Tendenzen – und damit Aufforderungen an die Forschung –, die im Prinzip widersprüchlich sind (oder zumindest in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen), unterstreichen und zugleich an einem Fallbeispiel noch einmal zugespitzt ausführen. Zur Erinnerung: Es handelt sich einerseits um ein besseres Verständnis der Mikroebene, das heißt eine Fokussierung auf die Frage, was online gemacht wird, in welchen Kontexten und mit welchen Bezügen und Motiven. Andererseits fordere ich dazu auf, weiter weg zu gehen von der Mediennutzung, den Blickwinkel größer zu machen, soziale Kontexte und Mobilität generell zu berücksichtigen, um überhaupt verstehen zu können, welche (mediatisierten) Kommunikationsmuster sich hier abbilden. Beides ist relevant für das kommende Fallbeispiel.

Fallbeispiel Obdachlosigkeit

Im Folgenden möchte ich mich den Obdach- beziehungsweise Wohnungslosen und ihrer Mediennutzung zuwenden. Diese stellen sicherlich eine kleine Randgruppe dar, die tendenziell auch in einem sozialen Extrem lebt. Just jener Kontext lässt aber einiges erkennen, was eventuell hilfreich für die weitere Forschung zur Digitalen Spaltung sein kann beziehungsweise die Problematik des Normativen des Konzepts unterstreicht. Was die grundsätzliche Frage des Zugangs betrifft, schildert Jackie, eine 61-jährige obdachlose Frau in einer Studie, das Problem sehr pointiert: „So you need to have a cell phone. Most people can’t afford it. People go out and pick up cans just so they can have something to eat, but these other things are necessities too“ (zitiert in Roberson/Nardi 2010: 447). Die Grundausstattung mit Medientechnologien beziehungsweise der Zugang zu ihnen ist für viele wohnungslose Menschen nicht gegeben. Wenn aber das Kommunikationsbedürfnis als ein Grundbedürfnis angesehen wird, dann muss auch die Grundausstattung (Stichwort Universal Access) gegeben sein. Und das beinhaltet nicht nur Technologien, sondern auch Infrastrukturen anderer Art (Strom, PrePaid-Karten etc.). Aber selbst wenn dies gegeben wäre, lautet die Frage, ob die Erfüllung des Kommunikations-Grundbedürfnisses auch soziale Inklusion mit bedingt?

Studien aus den USA oder anderen englischsprachigen Ländern (in Deutschland gibt es kaum Forschung zu diesem Thema) lassen erkennen, dass selbst die vorhandenen Hürden des Zugangs erstaunlich häufig überwunden werden, weil zum Beispiel die Internetnutzung eine sehr hohe Wertschätzung durch die Obdachlosen erfährt (Pollio et al. 2013: 174). Dies gilt sicherlich nicht für alle unterschiedlichen Obdachlosenpopulationen in gleicher Weise (und auch nicht in allen Ländern). Eine andere US-amerikanische Studie aber unterstreicht, dass die meisten obdachlosen Jugendlichen das Internet mindestens einmal in der Woche (84 Prozent) nutzen, das heißt den Umständen entsprechend sehr häufig. Der Zugang findet in solchen Fällen primär durch und in öffentlichen Orten statt (Büchereien, Jugendclubs etc.). Inhaltlich unterscheiden sich die Vorgehensweisen der obdachlosen Jugendlichen auf den ersten Blick nicht groß von anderen Gleichaltrigen, weil sie vor allem Social Network Sites (SNS) nutzen, um ihre sozialen Netzwerke aufrecht zu erhalten – sowohl die zu ihrem Zuhause als auch die von der Straße (Rice et al. 2010). Eine weitere Studie unterstreicht, dass auch die Themen, die online im Vordergrund stehen, den bekannten Themen Jugendlicher ähneln: „Exploring identity (...) cultivating and exploiting social ties (...) interpersonal tensions, brought online and amplified (...) managing audiences, adjusting profiles (...) shifting affiliations and transitions“ (Woelfer/Hendry 2012: 7–9).

Was hier aber auch schon angedeutet wird, ist nicht nur die Ermöglichung, sondern auch die Problematik. Wenn Alltagsorganisation und Kontakte im Vordergrund stehen und zugleich die „street based social network ties“ gestärkt werden, dann finden sich hier auch die Alltagsmuster der Straße wieder: es wird nach Essen, Unterkunft oder der Möglichkeit gesucht, Geld zu verdienen, außerdem soll Sicherheit gewährleistet werden (Roberson/Nardi 2010: 446). Das hat Bure (2005) in einer schottischen Studie einmal berechtigterweise als „digital inclusion without social inclusion“ umrissen. Denn sie hat in ihren Untersuchungen Hinweise auf alltägliche kleinkriminelle Vorgänge gefunden, die mithilfe der IKT besser organisiert werden können, wie zum Beispiel den Kauf und Verkauf von Drogen. Bure versteht Obdachlosigkeit als eine Art von Subkultur, die sich teilweise online schlichtweg repliziert. Im Prinzip machen diese Nutzer das, was wir auch tagtäglich machen: Sie organisieren ihren Alltag mithilfe dieser Medien. Digitale Inklusion als Automatismus zu sozialer Inklusion wird somit hinterfragt (und ein Teil der Literatur suggeriert just jene vereinfachte Grundannahme). Dies wiederum schließt an das an, was auch van Deursen und van Dijk aufgezeigt haben: eine Reproduktion sozialer Ungleichheiten trotz vermehrter Internetnutzung.

Es bleibt also eher die Frage, ob digitale Inklusion eine notwendige Grundvoraussetzung für soziale Inklusion darstellt – oder ob auch das zu undifferenziert die (Nicht-)Nutzer gleichsetzt. So zumindest lassen sich die Hinweise des Regenbogen-Spektrums und der Want-Nots lesen. Zugleich wissen wir jetzt, dass Insider und Outsider nicht mehr das gleiche darstellen. Es ist aber in gewisser Weise zu früh, über die neuen Formen der Exklusion dank mobiler Medien nachzudenken, denn dazu ist Mobilität insgesamt als soziales Stratifikations-Phänomen noch zu wenig erforscht. Ein Blick in ein Extrem der Exklusion – bei der Obdachlosigkeit – zeigt zunächst aber die Notwendigkeit, weiterhin für alle Bürger/innen über die Grundversorgung mit digitalen Medien nachdenken zu müssen.

Um letztendlich aber auf einer etwas optimistischeren Note zu enden, sei hier auf das Potenzial der Nutzung auch gerade für Obdachlose verwiesen (und damit sind wir wieder bei der Frage der Inhalte): Denn natürlich offerieren die digitalen Medien Möglichkeiten für Formen des Privaten, für Identitätsarbeit, die gerade für Obdachlose sehr wichtig sein können: „Therefore, Facebook provides privacy and a space where people experiencing homelessness are in control of how they are perceived by other people“ (Yost 2013: 25). Gerade für Menschen, die im Alltag wenig Privatsphäre haben, die auf der Straße leben – ständig angeschaut, aber nie gesehen werden –, ist dies ein großes Potenzial. Dennoch gilt zugleich der Hinweis von Roberson und Nardi (2010: 445): „Many questions remain regarding whether (…) the use and ownership of these technologies put homeless at an advantage or disadvantage.“

Kommunikation als Grundbedürfnis

Riehm und Krings haben bereits 2006 festgestellt (Wyatt schon etliche Jahre früher), dass es einen Sockel an Nicht-Nutzung weiterhin geben wird (siehe oben) und es eventuell mehr Sinn ergibt, a) die Forschung auf die Nutzer zu konzentrieren und b) weiterhin potenzielle Alternativen für die Nicht-Nutzer mit in Betracht zu ziehen, das heißt, die gesellschaftlich relevante Kommunikation nicht auf das Internet allein zu reduzieren.

Hinzu kommt, wie das Fallbeispiel gezeigt hat, dass es neben diesen Grundausrichtungen einerseits in gewissen Nischen durchaus sinnvoll ist, weiterhin pro-aktiv den Zugang bereitzustellen und auch den Umgang mit dem Internet zu fördern, zugleich aber die Erwartungen an mögliche gesellschaftlich relevante Nutzungen nicht zu hoch zu schrauben. Die konvergenten Medien sind dafür schlichtweg zu viele Medien auf einmal: Sie erlauben Unterhaltung, Alltagsorganisation, interpersonale Kommunikation, politische Information und Partizipation und vieles mehr – aber sie werden tendenziell auch nur für das genutzt, was die Nutzer für sich als relevant und notwendig erachten. Dementsprechend ist auch die Frage der Teilhabe für jeden Nutzer je anders zu stellen. Die bewusste Nicht-Nutzung muss ebenfalls jeder/m gestattet sein.

Weiterführende Literatur

- Bure, Claire (2005): Digital inclusion without social inclusion: The consumption of information and communication technologies (ICTs) within homeless subculture in Scotland. In: The Journal of Community Informatics Nr. 1 (2), S. 116–133.

- Clement, Andrew/Shade, Leslie (2000): The Access Rainbow: Conceptualising Universal Access to the Information/Communication Infrastructure. In: Gurstein, Michael (Hg.): Community Informatics, S. 32–51.

- Cresswell, Tim (2012): Mobilities II: Still. In: Progress in Human Geography Nr. 36 (5), S. 645–653.

- Cronin, Anne M. (2008): Mobility and Market Research: Outdoor Advertising and the Commercial Ontology of the City. In: Mobilities Nr. 3 (1), S. 95–115.

- Folkman, William S. (Hg.) (1975): Radio and television use in Butte County, California: application to fire prevention. Res. Pap. PSW-RP-106. Berkeley, CA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Southwest Forest and Range Experiment Station.

- Frees, Beate/Koch, Wolfgang (2015): Internetnutzung: Frequenz und Vielfalt nehmen in allen Altersgruppen zu. In: Media Perspektiven Nr. 9, S. 366–377.

- Grajczyk, Andreas/Mende, Annette (2001): ARD-ZDF-Offline-Studie 2001. Nichtnutzer von Online: Internet für den Alltag (noch) nicht wichtig. In: Media Perspektiven Nr. 8, S. 398–409.

- Helsper, Ellen (2012): A corresponding fields model for the links between social and digital exclusion. In: Communication theory Nr. 22 (4), S. 403–426.

- Kirchner, Juliane (2014): Von Offlinern und Netzaussteigern. Ein Podcast von Rico Valtin und Juliane Kirchner. http://www.valtin.org/blog/2014/05/08/v08-offliner-netzaussteiger/ (Zugriff am 07.01.2016).

- Knapp, Daniel (2009): Praktiken der Nichtnutzung als Medienkompetenz. In: Gapski, Harald (Hg.): Jenseits der digitalen Spaltung. Gründe und Motive zu Nichtnutzung von Computer und Internet. Düsseldorf (= Schriftenreihe Medienkompetenz des Landes Nordrhein-Westfalen), S. 91–104.

- Koch, Wolfgang/Frees, Beate (2015): Unterwegsnutzung des Internets wächst bei geringerer Intensität. In: Media Perspektiven Nr. 9, S.378–382.

- Lenhart, Amanda et al. (Hg.) (2003): The ever-shifting Internet population: A new look at Internet access and the Digital Divide. Washington.

- Merton, Robert K. (1972): Insiders and Outsiders: A Chapter in the Sociology of Knowledge. In: American Journal of Sociology Nr. 78 (1), S. 9–47.

- Norris, Pippa (Hg.) (2001): Digital Divide? Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide. Cambridge.

- Pollio, David E./Batey, D. Scott/Bender, Kimberly/Ferguson, Kristin/Thompson, Sanna (2013): Technology use among emerging adult homeless in two US cities. In: Social Work Nr. 58 (2), S. 173–175.

- Rice, Eric/Monro, William /Barman-Adhikari, Anamika /Young, Sean D. (2010): Internet use, social networking, and homeless adolescents’ HIV/AIDS risk. In: Journal of Adolesc Health Nr. 47 (6), S. 610–613.

- Riehm, Ulrich/Krings, Bettina-Johanna (2006): Abschied vom „Internet für alle“? Der „blinde Fleck“ in der Diskussion zur digitalen Spaltung. In: Medien & Kommunikationswissenschaft Nr. 54 (1), S. 75–94.

- Roberson, Jahmeilah/Nardi, Bonnie (2010): Survival needs and social inclusion: Technology use among the homeless. In: CSCW Proceedings 2010, S. 445–448.

- Sicking, Peter (Hg.) (1998): Leben ohne Fernsehen. Eine qualitative Nichtfernseherstudie. Wiesbaden.

- Van Deursen, Alexander J. A. M./Van Dijk, Jan A. G. M. (2013): The Digital Divide shifts to differences in usage. In: New Media & SocietyNr. 16 (3), S. 507–526.

- Wessels, Bridgette (2015): Authentication, Status, and Power in a Digitally Organized Society. In: International Journal of CommunicationNr. 9, S. 2801–2818.

- Woelfer, Jill P./Hendry, David G. (Hg.) (2012): Homeless Young People on Social Network Sites. CHI’12 Conference Proceedings.

- Wyatt, Sally (2003): Non-users also matter: The construction of users and non-users of the Internet. In: Oudshoorn, Nelly/Pinch, Trevor (Hg.): How Users Matter: The Co-Construction of Users and Technology. Cambridge, MA, S. 67–79.

- Yost, Mary (2012): The invisible become visible: An analysis of how people experiencing homelessness use social media. In: The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications Nr. 3 (2), S. 21–30.

- Zillien, Nicole (2008): Auf der anderen Seite. Zu den Ursachen der Internet-Nichtnutzung. In: Medien & Kommunikationswissenschaft Nr.56 (2), S. 209–226.

- Zillien, Nicole/Hargittai, Eszter (2009): Digital Distinction: Status-Specific Types of Internet Usage. In: Social Science Quarterly Nr. 90 (2), S. 274–291.