Aktuelles

Ein bundesweites Forschungskonsortium startet das Projekt „STRESS Care“, um Jugendliche besser im Umgang mit Stress und psychischen Belastungen zu unterstützen. Die Ansprechpartnerin für das Projekt in Bremen (sowie eine Co-Leitung) ist Prof. Dr. Daniela Fuhr des Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie (BIPS) und der Universität Bremen.

Das Vorhaben wird über 5,8 Millionen Euro vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses gefördert und soll über dreieinhalb Jahre laufen. Das Programm richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klasse: Nach einem Projekttag zur mentalen Gesundheitskompetenz folgt ein digitales Training mit individuell zugeschnittenen Modulen über eine App, die Stressbewältigung, Emotionsregulation und Resilienz fördert. Teilnehmende werden dabei von sogenannten eCoaches begleitet.

Ziel ist es, psychische Belastungen frühzeitig zu reduzieren, die Entstehung ernster Erkrankungen zu verhindern und niedrigschwellige Präventionsangebote in Schulen zu etablieren. Die Wirksamkeit des Ansatzes soll in einer bundesweiten Studie mit mehreren tausend Jugendlichen wissenschaftlich überprüft werden.

Prof. Dr. Daniela Fuhr

Telefon: +49 (0)421 218-56-754

E-Mail: fuhr(at)leibniz-bips.de

Dr. Sarah Forberger hat am 19. November 2025 ihr Habilitationsverfahren erfolgreich abgeschlossen. Auf Grundlage ihrer kumulativen Habilitationsschrift „All for Prevention: Navigating the Implementation of Public Health Policies for Non-Communicable Disease Prevention at the example of nutrition, physical activity and tobacco control policies“, ihres Habilitationsvortrags „Förderung gesunder Ernährung in Bremer Schulen: Ansatzpunkte, Herausforderungen und Implikationen für Schulen in Deutschland“ sowie des anschließenden Kolloquiums wurde ihr die Lehrbefugnis (venia legendi) für das Fachgebiet Gesundheitswissenschaften zuerkannt.

Der Fachbereichsrat des Fachbereichs 11 gratulierte Dr. Forberger am 28. Januar 2026 herzlich zu diesem Erfolg und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit!

Frau Dr. Forberger ist seit 2021 am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie (BIPS) in der Abteilung Prävention und Evaluation als Senior Scientist tätig.

Weitere Informationen zu Frau Dr. Forberger sind hier erhältlich.

Mit der Inbetriebnahme der Psychotherapeutischen Universitätsambulanz über die Lebensspanne (PULS) erweitert der Fachbereich 11 der Universität Bremen sein Profil als innovativer Standort für Forschung, Lehre und Versorgung. Die Ambulanz bietet psychotherapeutische Behandlungen für Menschen mit unterschiedlichen psychischen Beschwerden aller Altersgruppen an und verknüpft diese Versorgung eng mit den wissenschaftlichen Ausbildungs- und Forschungsaktivitäten im Fachbereich 11.

Der Ambulanzbetrieb startete im Sommer 2025 und umfasst sowohl Lehrtherapien, insbesondere im neuen Masterstudiengang Klinische Psychologie und Psychotherapie, als auch therapeutische Angebote im Rahmen von Forschungsprojekten. Bei den Lehrtherapien ist das Ziel, wissenschaftlich fundierte Therapieformen (insbesondere psychodynamische Therapie und kognitive Verhaltenstherapie) in den universitären Kontext zu integrieren und Studierenden praxisnahe Erfahrungen in Diagnostik und Behandlung zu ermöglichen. Durch die Forschungsprojekte fließen neue wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in die Behandlung ein und umgekehrt stoßen klinische Erfahrungen innovative Forschungsfragen an. Über die Versorgung in Lehre und Forschung trägt PULS außerdem dazu bei, das psychotherapeutische Angebot in der Region zu stärken.

An dem Aufbau des Studiengangs Klinische Psychologie und Psychotherapie sowie der dafür notwendigen psychotherapeutischen Hochschulambulanz waren viele verschiedene Institutionen und Personen beteiligt. Gemeinsam mit diesen und unseren Kooperationspartner:innen wird am 16.04.2026 im Forum am Domshof die Eröffnung offiziell gefeiert.

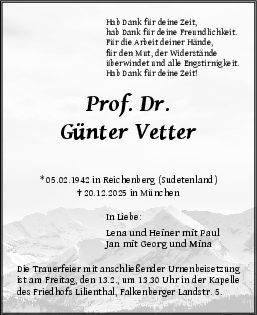

Mit tiefem Bedauern nehmen wir zur Kenntnis, dass der Hochschullehrer, Kognitionswissenschaftler und geschätzte Kollege Herr Prof. Dr. Günter Vetter im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Er war von 1972 bis 2007 als Professor für Allgemeine Psychologie am FB 11 der Universität Bremen tätig und Mitglied des Instituts für Psychologie und Kognitionsforschung (IPK), dass er gemeinsam mit Prof. Dr. Michal Stadler und Prof.in Gisla Gniech gegründet hat. Herr Professor Vetter betrieb in der Grazer Straße ein Taubenlabor und forschte darin über multistabile Wahrnehmungsprozesse bei Tauben.

Herr Professor Dr. Günter Vetter ist am 20.12.2025 in München verstorben.

Frau Prof. Dr. Canan Basar-Eroglu, aktuell tätig an der Izmir Ekonomi Univeritesi in Izmir, Türkei hat im Dezember 2025 für ihre herausragenden Leistungen in der Wissenschaft den renommierten METU Parlar Foundation Science Award erhalten.

Frau Basar arbeitete von 1992 - 2017 als Professorin am Fachbereich 11. Sie war viele Jahre Leiterin des Instituts für Psychologie und Kognitionsforschung und lehrte Allgemeine Psychologie, Experimentalpsychologie und Neurokognition. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt in der Elektrophysiologie des Menschen und den neuronalen Korrelaten von Wahrnehmung und Kognition. Mit 230 Publikationen und 12.000 Zitationen ist sie eine der erfolgreichsten Wissenschaftler*innen der Universität Bremen. Ihre Begeisterung, innovatives Denken und ihr Einsatz für die wissenschaftlihe Nachwuchsförderung macht sie als Forscherin und Mensch zu einem Vorbild.

Der Fachbereich gratuliert Frau Basar herzlich zu dieser verdienten Ehrung.

Am 3.12.2025 ist der Berninghausenpreis für hervorragende Lehre vergeben worden. Einen der zwei Studierendenpreise erhielt Prof. Dr. Julia Stern vom FB 11.

Julia Stern hat eine Stelle als Senior Researcher für "Psychometrie und Forschung zu Individuellen Differenzen" inne und vertritt derzeit die Professur für "Persönlichkeitspsychologie und Psychologische Diagnostik".

„Julia Stern vereint herausragende didaktische Fähigkeiten, innovative Lehrmethoden und hohe fachliche Kompetenz mit einer offenen und wertschätzenden Haltung gegenüber den Studierenden“, lobt die Jury die Lehre von Julia Stern.

Der FB 11 beglücktwünscht Julia Stern zu ihrer Auszeichnung.

Für weitere Informationen zur Verleihung hier.

Für allgemeine Informationen zum Berninghausenpreis hier.

Am Montag, 24.11.2025 stellten im Rahmen einer Antrittsvorlesung Frau Prof. Dr. Cornelia Frank (Bewegungswissenschaft) und Herr Prof. Dr. med. Konrad Stopsack (Epidemiologische Methoden und Ursachenforschung) ausgewählte Themen aus ihrer Forschung vor.

Prof. Dr. Frank wurde zunächst von Prof. Dr. Thomas Schack, Universität Bielefeld, vorgestellt und präsentierte Forschungsergebnisse zu der Frage, wie Menschen bestimmte Bewegungsabläufe erfolgreich praktisch aber auch mental üben können, sowie die Einbindung von virueller Realität in ihrem Forschungsgebeit.

Die persönliche Vorstellung vom Kooperationsprofessor, Prof. Dr. Stopsack, hielt Prof. Dr. Hajo Zeeb vom BIPS. In seinem Vortrag fokussierte er sich auf die Auswertung populationsbasierter und klinischer Kohortenstudien und ihre Geschichte.

Die Themen der beiden Kolleg:innen löste beim Publikum jeweils eine angeregte Diskussion und weiterführende Fragen aus.

Prof. Dr. Ina Hunger (Professur für Sportpädagogok und Sportdidaktik) wurde zur Vizepräsidentin der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs) gewählt. Sie verantwortet in der dvs das Ressort "Bildung" und leitet u.a. als Co-Vorsitzende den ad-hoc-Ausschuss "Die Zukunft des Schulsports sichern". Die deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs) ist die Berufsorganisation aller Sportwissenschaftler:innen in Deutschland.

https://www.sportwissenschaft.de/hunger/

Prof. Dr. Jana Semrau (Professur für Sport, Bewegung und Gesundheitsförderung) wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden des Fakultätentags Sportwissenschaft gewählt. Der Fakultätentag vertritt die hochschulpolitischen Belange aller sportwissenschaftlichen Fakultäten und Institute in Deutschland und repräsentiert die vielfältige Fachkultur der Sportwissenschaft.

Im Wintersemester geht eine Diskussionsreihe der Frage nach, wie das Gesundheitssystem nachhaltiger gestaltet werden kann. Organisiert wird die Reihe von der Initiative "Nachhaltigkeit, Klimagerechtigkeit, Klimaneutralität" (NKK) des Fachbereichs 11 (Human- und Gesundheitswissenschaften) der Univerität Bremen und dem Wissensschwerpunkt Gesundheitswissenschaften (Health Sciences Bremen. up2date. hat Professorin Ingrid Darmann-Finck gefragt, welche Idee dahinter steckt.

Hier zum Artikel des Onlinemagazins der Universität Bremen.

Der Fachbereich 11 ist ins GW1 umgezogen!

Sie finden uns nun in der Universitätsallee 1a-c.

Ein Anfahrtsbeschreibung finden Sie hier

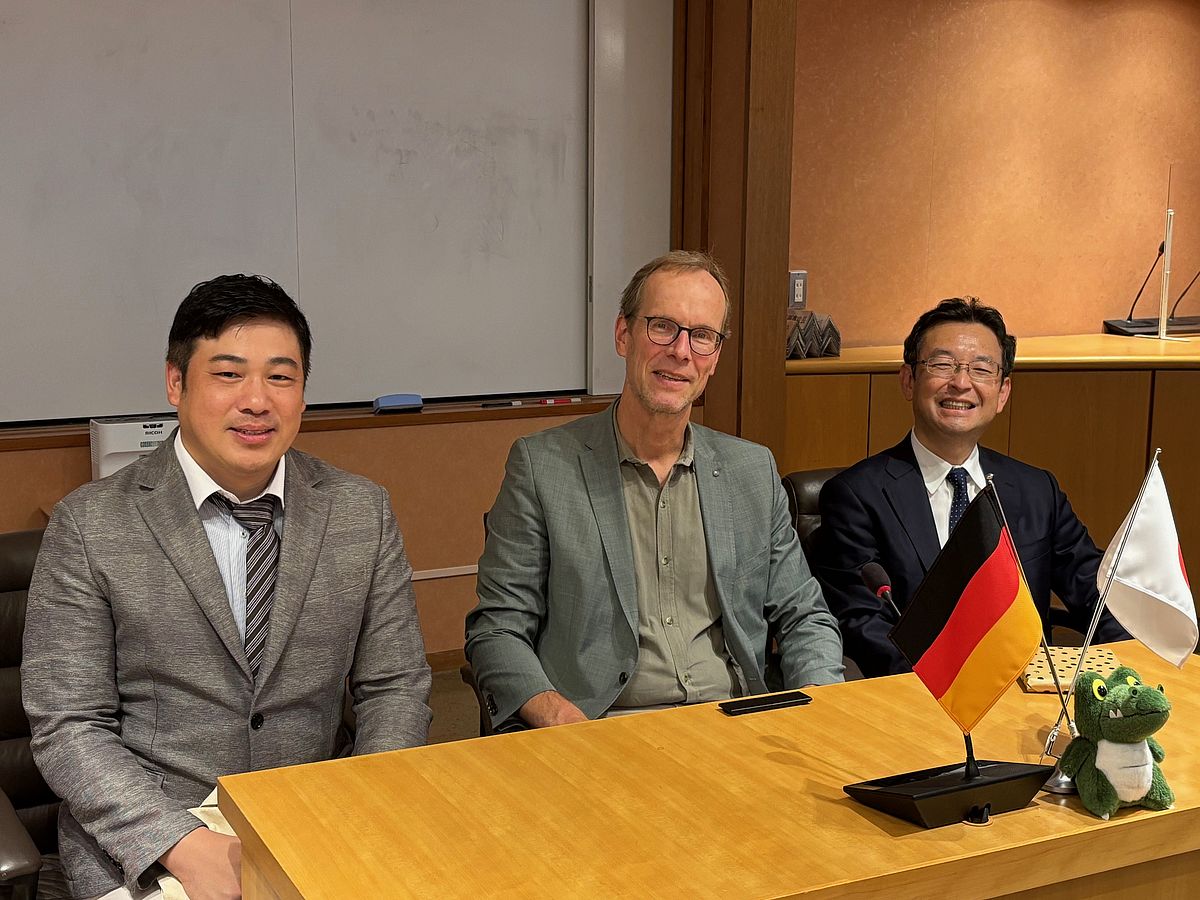

Am 3. Oktober besuchte Prof. Hajo Zeeb die Universität Osaka in Japan. Gemeinsam mit Prof. Kei Kamide und Prof. Kazumasa Minami sprach er über aktuelle Forschungsthemen und mögliche Formen der Zusammenarbeit im Rahmen des bestehenden Forschungsabkommens zwichen dem Fachbereich 11 un der Universität Osaka.

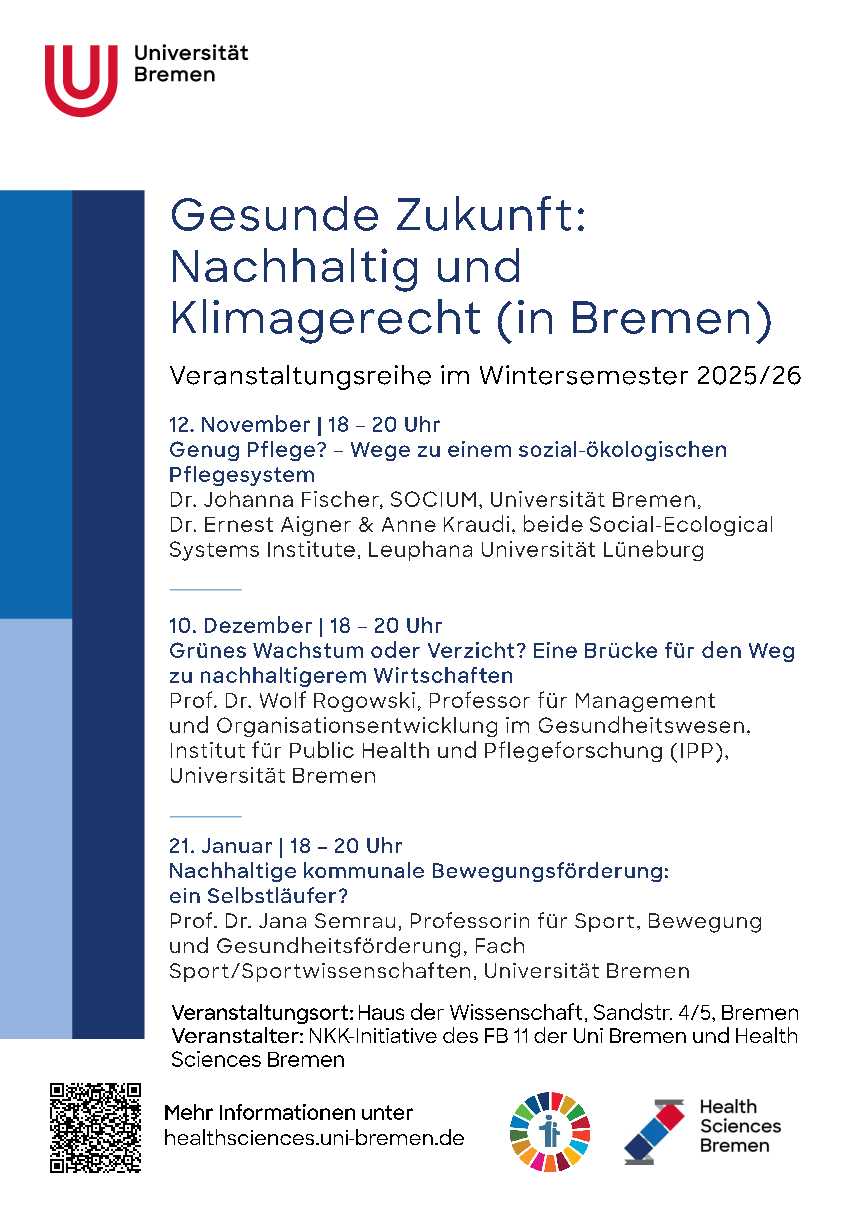

Im Wintersemester 2025/26 wird die Veranstaltungsreihe "Gesunde Zukunft: Nachhaltig und Klimagerecht (in Bremen)" fortgesetzt. Sie findet dann im Haus der Wissenschaft, Sandstr. 4/5, Bremen statt. Sie wird von der NKK-Initiative des FB 11 und dem Wissenschaftsschwerpunkt Health Sciences der Universität Bremen organisiert

In dieser Folge sprechen Rasmus Bisanz (Student), Gabi Meihseinkel (Studierwerkstatt) und Solveig Lena Hansen (Lehrende) mit dem Projekt Unconditional Teaching. Thema ist ein Innovation Lab, das mulimediale Lern-LehrPfade für das wissenschaftliche Arbeiten in Public Health entwickelte.

Im neuen Podcast von Unconditional Teaching berichten Rasmus Bisanz, Gabi Meihswinkel und Solveig Lena Hansen von der Universität breen über ihre Erfahrungen und Ergebnisse aus dem Projekt "SKILL innovation Lab: Wie geht Wissenschaft?". Gemeinsam mit 20 anderen Studierenden und Lehrenden wurde im Projekt multimediale Lern- und Lehrpfade entwickelt, um das wissenschaftliche Arbeiten im Fach Gesundheitswissenschaften / Public Health anschaulich und praxisnah zu gestalten.

Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, Studierende während ihres gesamten Studiums kontinuierlich beim Erwerb wissenschaftlicher Kompetenzen zu unterstützen. Dazu wurden Materialien und Übungen zum wissenschaftlichen Arbeiten und zur guten wissenschaftlichen Praxis entwickelt, die nicht nur zu Beginn, sondern in allen Phasen des Studiums genutzt werden können. Die Einbettung dieser Materialien in reguläre Lehrveranstaltungen soll ihre Anwendung erleichtern und ihre nachhaltige Verankerung fördern.

Darüber hinaus verfolgt das InnoLab die Idee, wissenschaftliche Kompetenzen nicht isoliert in einzelnen Modulen, sondern modulübergreifend und über den gesamten Studienberlauf hinweg aufzubauen. So entsthet eine kontinuierliche Förderung, die das Fundament für verantwortungsvolles und reflektiertes wissenschaftliches Arbeiten legt. Um eine gute Vernetzung von Studierenden und Lehrenden zu ermöglichen, werden Elemente der Information, Kommunikation und Kollaboration erarbeitet, die langfristig Lehr-Lern-Strukturen schaffen sollen.

Die Umsetzung dieser Ziele erfolgter in enger Zusammenarbeit von Lehrenden und Studierenden. In verschiedenen Arbeitsgruppen wurden bedürfnisorientierte Materialien entwickelt, mulitmedial aufbereitet und fortlaufend evaluiert. Von Beginn an war ein intensiver Dialog zwischen allen Beteiligten ein zentrales Prinzip. Studierende waren an sämtlichen Arbeitsschritten beteiligt und konnten ihre Perspektiven aktiv einbringen - Partizipation versteht das Projekt als Grundprinzip sowohl der Public Health Praxis als auch der Lehre. Die entwickelten Materialien wurden direkt in Lehrveranstaltungen erprobt und zusätzlich über soziale Netzwerke verbreitet. Für eine nachhaltige Nutzung ist eine gemeinsame Plattform im Stud.IP entstanden, die es Lehrenden ermöglicht, die Materialien flexibel in ihre Lehrveranstaltungen einzubringen und bei Bedarf anzupassen.

Im Podcast reflektieren die drei Projektbeteiligten nicht nur über diese Arbeitsprozesse und Ergebnisse, sondern auch über die Rolle von „Unconditional Teaching“. Ein Workshop zum Thema „Beziehungsreiche und machtsensible Hochschullehre“, den Tyll Zybura und Katharina Pietsch im Herbst 2023 mit dem InnoLab-Team durchführten, bot wichtige Impulse.

Im Gespräch wird deutlich, wie das Konzept einer machtsensiblen und beziehungsorientierten Lehre die Zusammenarbeit im Projekt bereichert hat, welche Herausforderungen auftraten und welche Impulse für die zukünftige Gestaltung von (gesundheitswissenschaftlicher) Lehre daraus entstehen können.

Die Society for Mathematical Psychology hat Prof. Dr. Markus Janczyk zusammen mit seinen Kollegen Prof. Dr. Rolf Ulrich (Uni Tübingen) und Prof. Dr. Thomas Richter (Uni Magdeburg) für ihren Artikel zur Vorhersage von Reaktionszeiten und Reaktionswahlen bei zeitabhängigen Diffusionsmodellen, erschienen 2023 im Journal of Mathematical Psychology, mit dem Duncan Luce Outstanding Paper Award 2025 ausgezeichnet. Der Artikel behandelt die mathematischen Grundlagen eines sehr aktuellen Problems der mathematischen Modellierung kognitiver Prozesse und behandelt ausführlich und vergleichend mögliche Verfahren der Lösung inkl. ihrer Vor- und Nachteile und Effizienz.

Aus der Nominierung für den Preis kann entnommen werden: "This article provides a rigorous and clear presentation and analysis of methods for obtaining response time and accuracy predictions for diffusion models with time-varying drift rates and decision boundaries...For the researcher asking 'what is the best method to use for my particular problem?' the article provides something of a one-stop shop to answer that question."

Der Duncan Luce Outstandin Paper Award wird verliehen für den außergewöhnlichsten Artikel im Journal of Mathematical Psychology in den letzten drei Jahren. Eine Pressemitteilung ist hier zu finden und der Artikel kann hier aberufen werden.

Heiße Stadt und kühler Kopf: Wie Bremen sich auf Hitze vorbereitet

Vortrag in der reihe "Gesunde Zukunft: Nachhaltig und Klimagerecht (in Bremen)"

Inmitten der letzten Hitzewelle mit bis zu 40 Grad in Deutschland und 36 Grad in Bremen fand der dritte Vortrag der Reihe "Gesunde Zukunft: Nachhaltigkeit und Klimagerecht (in Bremen)" statt. Am 2.7.25 diskutierten Vincent Möller (Referat 43 - Anpassung an den Klimawandel, Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft) und Dr. Felix Kutter (Referat 31 - Umwelthygiene, Gesundheitsamt Bremen) in ihren Vorträgen im Forum am Domshof wie sich Bremen in den kommenden Jahrzehnten auf den Klimawandel, heißere Sommertage und gesellschaftlichen Herausforderungen aufgrund von Hitzeereignissen vorbereiten will. Moderiert wurde die Veranstaltung von Prof. Dr. Gabriele Bolte (Institut für Public Health und Pflegeforschung, Universität Bremen), die an der Erstellung des Hitzeaktionsplans beteiligt war und dabei ihre Public-Health-Expertise zu gesundheitlichen Folgen von Hitze und zu gesundheitlicher Chancengerechtigkeit eingebracht hat.

Für uns alle ist bereits spürbar: die Sommer werden auch in Bremen und Bremerhaven wärmer. Dieser Trend wird sich auch zukünftig fortsetzen, sodass wir in den kommenden Jahren zunehmend heißere Sommertage, heiße Tage und Tropennächte erleben werden. Insbesondere in der Stadt wird die Hitze zur Herausforderung werden. Man spricht hier vom sogenannten "urbanen Wärmeinseleffekt", da die Stadt im Vergleich zum eher unbebauten Umland anderen Klimabedingungen ausgesetzt ist (z.B. durch die Einwohner:innenzahl und die Stadtgröße). Auch in der Nacht kühlen die städtischen Wärmeinseln meist nicht richtig ab.

Dies wird auch in der aktualisierten Stadtklimaanalyse für Bremen deutlich, denn sie zeigt in ihren Modellergebnissen deutlich die räumliche Verteilung der Hitzebelastung: Tagsüber variiert die Hitzebelastung stark auf kleinem Raum und hängt insbesonder davon ab, wie viele Schattenflächen es gibt. In der Nacht hingegen konzentriert sich die Hitze vor allem auf dicht bebaute und stark versiegelte innerstädtische Bereiche.

Die Hitzebelastung wird für alle Menschen irgendwann problematisch, jedoch sind insbesondere vulnerable und sensible Bevölkerungsgruppen stärker betroffen und bedürfen besonderen Schutz. Dies betrifft Senior:innen, obdachlose Menschen, Säuglinge und Kinder sowie schwangere Personen. Direkte gesundheitliche Folgen starker Hitzebelastung umfassen zum Beispiel Dehydrierung, Hitzekollaps und Hitzschlag. Zudem kommt es bei Hitze auch zu auftretenden Nebenwirkungen von verschiedenen Arzneimittelgruppen und einem Wirkungsverlust von bestimmten Medikamenten. Aber auch indirekte Folgen von Hitze sind unbedingt zu beachten, denn durch Hitze kann ein erhöhtes Risiko für Unfälle entstehen und die Funktionstüchtigkeit des Gesundheitswesens im Allgemeinen beeinträchtigt werden.

Der Hitzeaktionsplan für Bremen und Bremerhaven

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben Bremen und Bremerhaven einen Hitzeaktionsplan entwickelt. Dieser umfasst fünf Handlungsfelder, welche sich thematisch sowohl mit dem Bauwesen und der Stadtplanung, Umweltbedingungen und auch mit dem Gesundheitsschutz auseinandersetzen.

zentrale Fragen, die der Plan adressiert, sind zu Beispiel:

- Wo treten hitzebedingte Krankheitsfälle gehäuft auf ?

- Welche Berufsgruppen brauchen besonderen Schutz ?

- Welche Medikamente reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen ?

- Wie wird die Trinkwasserversorgung für obdachlose Menschen gesichert ?

Der Plan ist eng mit der Klimaanpassungsstrategie des Landes verknüpft und für einen Zeitraum von fünf Jahren ausgelegt. Ein kontinuierliches Monitoring und die regelmäßige Evaluierung der Maßnahmen sind feste Bestandteile.

Hier finden Sie den Hitzeaktionsplan für Bremen und Bremerhaven.

Der Fachbereich 11 beglückwünscht Prof. Dr. Birgit Mathes zur Verlängerung ihrer Honorarprofessur.

Prof. Dr. Birgit Mathes

Mary-Somerville-Straße 3, Raum 3.3.290

28359 Bremen

Tel.: +49 421 218-68661

E-Mail: birgit.mathesprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de

Weitere Informationen finden Sie hier

Am 04.06.2025 nahmen über 50 Mitglieder des Fachbereichs 11, des IPP und des BIPS sowie der University of Osaka Graduate School of Medicine an einem gemeinsamen Online-Symposium teil. Auf die offiziellen Grußwort der Dekanin Prof. Dr. Ingrid Darmann-Finck sowie des japanischen Dekans Prof. Dr. Takayuki Ishida folgte ein spannendes Programm mit Vorträgen aus den wissenschaftlichen Projekten der IPP Abteilungen und des Instituts für Psychologie sowie der japanischen Kolleg:innen. Auch 5 Doktotand:innen aus Bremen und Osaka berichteten über ihre Forschungsarbeiten. Das Symposium bildet den Auftakt für die neue institutionalisierte Koorperation, die am IPP von Prof. Dr. Melanie Böckmann als Internationalisierungsbeauftragte des FB 11 und in Osaka von Prof. Dr. Kei Kamide und Prof. Dr. Kazumasa Minami koordiniert wird.

On June 4th, 2025, more than 50 members of Faculty 11, IPP and BIPS, as well as the University of Osaka Graduate School of Medicine, took part in a joint online symposium. Following official greetings from Dean Prof. Dr. Ingrid Darmann-Finck and Japanese Dean Prof. Dr. Takayuki Ishida, an engaging program of presentations from the scientific projects of the IPP departments, psychology, and the Japanese colleagues ensued. Five doctoral students from Bremen and Osaka also presented their research. The symposium marks the beginning of a new institutionalized cooperation, coordinated at the IPP by Prof. Dr. Melanie Böckmann, the Faculty Internationalization Officer, and in Osaka by Prof. Dr. Kei Kamide and Prof. Dr. Kazumasa Minami.

Prof. Dr. Melanie Böckmann

Institut für Public Health und Pflegeforschung

Abteilung: Global Health

E-Mail: melanie.boeckmannprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de

Tel.: +49 421 218-68680

Juni 2025: Dr. Anna Heuer (derzeit Humboldt Universität Berlin) und Prof. Dr. Markus Janczyk wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft das Projekt "Das visuelle Arbeitsgedächtnis in Handlungskontexten" bewilligt.

Menschen verbringen einen Großteil ihrer Zeit mit zielgerichteten Handlungen, die maßgeblich prägen, was und wie wahrgenommen wird. Wechselwirkungen zwischen Handlungen und visueller Wahrnehmung wurden umfassend untersucht, der Einfluss von Handlungen auf die post-perzeptuelle Verarbeitung visueller Informationen jedoch kaum.

Das Projekt untersucht insbesondere den Einfluss eines wesentlichen Aspekts von Handlungen, nämlich ihrer "Effekte", also ihrer wahrnehmbaren Konsequenzen, und dessen Interaktionen mit dem visuellen Arbeitsgedächtnis. Zum Beispiel wird untersucht, ob antizipierte Handlungseffekte die Enkodierung einzelner Inhalte beeinflussen, ob dem Handlungseffekt ähnliche Inhalte während Enkodierung und Aufrechterhaltung priorisiert werden, und ob der Einfluss von Handlungseffekten mit zunehmender Unsicherheit im visuellen Arbeitsgedächtnis zunimmt.

Vortrag in der Reihe "Gesunde Zukunft: Nachhaltig und Klimagerecht (in Bremen)"

Die weltweite Nahrungsmittelproduktion bedroht Klima und Ökosystem, eine unsgesunde ernährung im Kindesalter kann die Gesundheit langfristig negativ beeinflussen - wie Schulessen beiden Problemen begegnen kann, diskutiert PD Dr. Antje Hebestreit und PD Dr. Sarah Forberger (beide Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie - BIPS) in ihrem Vortrag am 04.06.2025 im Forum im Domshof.

Kindliches Übergewicht stellt einen Risikofaktor für die Gesundheit dar und ist ein verbreitetes Problem unter Bremer Kindern: 13% der Schulanfänger:innen in Bremen sind übergewichtig oder leiden an Adipositas. Da dies insbesonderes acuh Kinder aus armen Familien betrifft, sprechen Forscher:innen auch von "Ernährungsarmut", die lebenslange Folgen haben kann. Hier knüpft Antje Hebestreit mit ihrem Vortrag an: Es sei wichtig, gesunde und faire Ernährungsbedingungen zu schaffen, beispielsweise durch die Einführung von Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) für die Gemeinschaftsverpflegung. Denn die Gemeinschaftsverpflegung, also beispielsweise das bereitgestellte Essen in Schulen, bietet einen zentralen Ansatzpunkt, um die Ernährung von Kindern nicht nur ausgewogen und gesund, sondern auch nachhaltig zu gestalten.

Orientierung dafür bieten beispielsweise die "Planetary Health Diet" der EAT-Lancet Commission oder die Empfehlung der DGE. Demnach sollte ein Großteil der täglichen Ernährung aus Gemüse und Obst, pflanzlichen Proteinquellen ( z. b. Hülsenfrüchte oder Nüsse) und Vollkornprodukten bestehen. Milchprodukte, Fleisch und andere tierische Produkte sollen nur einen geringen Teil der täglich verzehrten Lebensmittel ausmachen.

Potential des Schulessens kann sich häufig noch nicht entfalten

An diesen Empfehlungen orientiert kann die Schulverpflegung zu einer ausgewogenen Ernährung von Kindern beitragen. Neben der Ernährungssicherheit birgt Schulessen aber noch weiteres Potential, wie Sarah Forberger in ihrem Vortrag ergänzte: so erhöht es beispielsweise die Schulbeteiligung, trägt zur Chancengleichheit bei und reduziert die finanzielle Belastung der Familien. Außerdem kann es lokale Versorgungsketten stärken, somit die Emissionen von Lebensmitteltransporten senken und die lokale Wirtschaft stärken.

Doch warum stokt die Umstellung auh nachhaltige, pflanzenbasierte Ernährung in Schulen trotz dieser zahlreichen Vorteile noch häufig ? Schulträger nennen als Gründe beispielsweise höhere Kosten und Arbeitsbelastung, keine Akzeptanz, fehlende Unterstützung der eltern oder schlichtweg das Problem, dass sie keine geeigneten Caterer finden.

Hier setzt die Studie GENAU an, die derzeit am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie - BIPS durchgeführt wird. In dem Projekt untersuchen die beiden Wissenschaftlerinnen mit weiteren Kolleg:innen das Mittagessen an weiterführenden Schulen in Bremen mit Blick auf die Einhaltung des DGE Qualitätsstandards und die Verwendung biologisch erzeugter Produkte. Dabei geht es insbesondere auch darum herauszufinden, welche Faktoren die Umsetzung einer nachhaltigen und gesunden Schulverpflegung verhindern bzw. fördern. Aufbauend auf den Ergebnissen sollen Handlungsempfehlungen u.a. für Schulen, Caterer und Politik erstellt werden, die Bremer Schulen dabei unterstützen, ihren Schüler:innen ein hachhaltiges und gesundes Mittagessen anzubieten.

Negin Javaheri, Mitglied der Arbeitsgruppe "Neuropsychologie und Verhaltensneurobiologie" (Prof. Dr. Dr. Manfred Herrmann) am Institut für Psychologie des FB 11 der Universität Bremen und Doktorandin im internationalen DFG-Graduiertenkolleg (GRK 2739 "KD²School - Designing Adaptive Systems for Economic Decision-Making"; https://kd2school.info) wurde auf der 21. NeuroPsychoEconomics Conference (NPEC), die 2025 am University College Dublin stattfand, mit dem Best Paper Award – Runner Up ausgezeichnet.

Die NPEC bringt Experten aus Bereichen wie Neurowissenschaften, Psychologie und Wirtschaftswissenschaften zusammen, die wissenschaftlich u.a. an den neuronalen Grundlagen von ökonomischen und gesundheitsspezifischen Entscheidungen arbeiten.

Ihr Paper mit dem Titel "From attributes to value: The neural impact of a front-of-package label on food decision-making" präsentierte die Daten einer Studie auf der Basis von funktioneller Bildgebung (fMRT) zur Wirkung des „Nutri-Scores“ auf gesundheitsbezogene Entscheidungsprozesse. Die Ergebnisse zeigen, dass die Farbcodierung von Gesundheitseigenschaften des „Nutri-Scores“ die Wahrnehmung von Gesundheit, Geschmack und „Willingness-to-Pay“ verändert und dabei spezifische neuronale Netzwerke aktiviert. Während die Bewertung der Gesundheit vor allem mit der Aktivierung von Belohnungs- und Kontrollregionen verbunden war, beeinflusste die Geschmackswahrnehmung primär sensorische und Bewertungsnetzwerke. Die Studie zeigt, dass Front-of-Package-Labels wie der „Nutri-Score“ nicht den Gesamtwert eines Produkts verändern, sondern die Bewertung einzelner Attribute gezielt modulieren.

Weitere Informationen: Negin Javaheri; javaheriprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de

Der Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe „Gesunde Zukunft: Nachhaltig und Klimagerecht (in Bremen)“ hat am 23.04.2025 begonnen.

Die erste Veranstaltung „Die Apotheke der Fische – Umweltfolgen von Arzneimitteln und Wege zu ihrer Reduzierung“, vorgetragen von Dr. Gerd Maack (Umweltbundesamt) und PD Dr. Guido Schmiemann (Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP)) hat im Forum am Domshof stattgefunden. Sie können hier mehr dazu lesen

| 4.6.25 | Fressen und gefressen werden: Nachhaltiges Schulessen in Bremen |

| PD Dr. Antje Hebestreit und Dr. Sarah Forberger (beide Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS) | |

| 2.7.25 | Heiße Stadt und kühler Kopf: Wie Bremen sich auf Hitze vorbereitet |

Vincent Möller (Referat 43 - Anpassung an den Klimawandel, Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft), Dr. Felix Kutter (Referat 31 – Umwelthygiene, Gesundheitsamt Bremen) und Prof. Dr. Gabriele Bolte (Institut für Public Health und Pflegeforschung, Universität Bremen) Im Anschluss: Klima-Spaziergang (Dauer ca. 1 Stunde) Stefan Wittig (Klimaanpassungsmanager Stadt Bremen, Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft) und Dr. Felix Kutter (Referat 31 – Umwelthygiene, Gesundheitsamt Bremen) |

Wie wirken sich Integrierte Stadtentwicklungskonzepte (ISEK) auf Gesundheit, soziale Ungleichheiten und ökologische Nachhaltigkeit in Stadtquartieren aus?

Dieser Frage geht das neue Verbundprojekt SalusTransform nach, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit insgesamt 1,66 Millionen Euro gefördert wird. In dem Verbundprojekt arbeiten das Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP) der Universsität Bremen, die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum und das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH. Es wird geleitet von Prof. Dr. Gabriele Bolte, IPP.

ISEK sind Instrumente der Stadtentwicklung einer Kommune für städtebaulich, sozial und wirtschaftlich benachteiligte städtische Teilräume. Sie werden für ein ausgewähltes Stadtquartier unter Beteiligung verschiedener Ressorts, Sozialraumakteur:innen und der Öffentlichkeit aufgestellt. ISEK umfassen ein breites Spektrum von Maßnahmen, beispielsweise zur Verbesserung der Wohngebäudequalität, der Mobilitätsoptionen, von öffentlichen Grün- und Freiräumen bis zu sozialen und gesundheitlichen Versorgungsstrukturen.

Bisher wurden vor allem die Verfahren zu r Entwicklung und die Umsetzung von ISEK evaluiert. Mit dem Verbundprojekt SalusTransforms wird erstmals in Deutschland eine umfassende Evaluation hinsichtlich der Wirkungen durchgeführt. Es soll gekklärt werden, ob ISEK insgesamt zu einer Verbesserung der Gesundheit, zu einer Verringerung sozialer Ungleichheiten und zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit führen. Hierfür werden in den drei Fallstudienstädten Bremen, Bochum und Wuppertal jeweils städtische Quartiere mit und ohne ISEK verglichen. In Bremen sind dies das ISEK-Gebiet Blumenthal und der Ortsteil Kirchhuchting.

Die von SalusTransform entwickelte und erprobte Evaluationsmethodik soll in den beteiligten Kommune verstetigt werden können und auf andere Kommunen übertragbar sein. Damit soll evidenzbasiertes Handeln im Rahmen einer Health-in-All-Policies-Strategie, die eine Berücksichtigung von Gesundheit in allen Politikfeldern vorsieht, in Kommunen unterstützt werden.

Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie von Prof. Dr. Gabriele Bolte:

gabriele.bolteprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de

In einer am 04.03. in der renommierten Fachzeitschrift Lancet Public Health erschienenen gesundheitspolitischen Übersichtsarbeit haben Prof. Hajo Zeeb und Prof. Ansgar Gerhardus mit ihren Ko:autorinnen den Stand und Perspektiven von Public Health in Deutschland analysiert. Als Kernprobleme werden eine fehlende Steuerung ohne Public Health Strategie, zu wenig Prävention bei zu viel teure Reparaturmedizin und der Einfluss starker Lobbyinteressen beschrieben. Zu den Lösungen gehören den Autor:innen zufolge neben der Entwicklung einer starken Public Health Identität auch die Schaffung einer nationalen Public Health Strategie und der Mut, mit kommerziellen Interessen, die der Gesundheit der Bevölkerung entgegenstehen, entschieden umzugehen. Der Artikel findet sich per Open Acess unter: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468266725000337?via%3Dihub