Prof. Dr. phil. Julia Borst (Wiss. Mitarbeiterin)

Principal Investigator des ERC-Projekts AFROEUROPECYBERSPACE (101110473) | Direktorin des WOC Research Centers Digital Diaspora

Prof. Dr. phil. Julia Borst

Büro: GW 2, B 3.260

Telefon: +49 (0)421 218-68424

Sprechzeiten im WiSe 2024/25: montags, 12-13 Uhr (mit Voranmeldung per Mail)

Email: julia.borstprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de

Zur Webseite des ERC Starting Grant Projekts AFROEUROPECYBERSPACE

CV

- Seit 2024: Direktorin des WOC Research Centers Digital Diaspora

- 2024: Verleihung der akademischen Bezeichnung „Professorin“ (gem. §17 Abs. 1 Satz 2 BremHG)

- Seit 2024: Principal Investigator des ERC-Projekts "Afroeurope and Cyberspace: Imaginations of Diasporic Communities, Digital Agency and Poetic Strategies - Unravelling the Textures" (AFROEUROPECYBERSPACE, 101110473)

- 2023 Abioseh Porter Best Essay Award der African Literaturte Association für den Aufsatz "Imagining Afrodescendance and the African Diaspora in Spain: Re-/De-Centering Belonging in Literature, Photography, and Film"

- Sommersemester 2021: Vertretung der Professur "Frankoromanistik: Literaturwissenschaft" an der Universität Bremen

- 2021: Preisträgerin des Heinz Maier-Leibnitz Preises

- 2019: Preisträgerin des Sibylle Kalkhof-Rose Akademie-Preises für Geisteswissenschaften (Akademie der Wissenschaften und der Literatur)

- 2018-2024: DFG-Projekt (Sachbeihilfe mit eigener Stelle) zum Thema "Die spanische Black Diaspora: Afro-spanische Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts"

- 2017: Zertifikat “Hochschuldidaktische Qualifizierung” der Universitäten Bremen, Oldenburg und Osnabrück

- 2016: Preisträgerin des Berninghausenpreises der Universität Bremen in der Kategorie „Hervorragend gestaltete Lehrveranstaltung im Sinne des forschenden Lernens: im Bachelor“ (mit PD Dr. Natascha Ueckmann)

- seit 2015: Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bremen

- 2014-2015: Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg

- 2014: Promotion an der Universität Hamburg im Fach Romanische Philologie / Literaturwissenschaft

- 2007: Magister Artium an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. in den Fächern Romanische Philologie und Wirtschaftspolitik

Forschungsinteressen

- Afroeuropäische Studien (Fokus: Spanien und Frankreich)

- Literatur und Kultur(en) Äquatorialguineas

- Frankophone und hispanophone Literaturen und Kulturen der Karibik

- Migrationforschung und Diasporastudien

- Konzeptualisierungen von Identität/Alterität, Gemeinschaftsentwürfen und transkulturellen Lebenswelten

- Digitale Medien (u.a. Blogs)

- Gewalt und Trauma in der Literatur

- post- und dekoloniale Theorien und Wissensproduktion

- Gender Studies und Decolonial Feminism

Aktuelles Forschungsprojekt

"Die spanische Black Diaspora: Afro-spanische Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts" (gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Projektnummer 353492083)

Die Präsenz afrikanischer Menschen in Europa findet in der historischen Dimension und jenseits der aktuellen Debatte um afrikanische Migrant*innen bislang wenig Aufmerksamkeit. Mit dem Fokus auf die Entwürfe von afro-diasporischen Gemeinschaften in Europa am Beispiel Spaniens wendet sich das Projekt einem noch ganz neuen Forschungsgebiet zu. Untersucht wird die afro-spanische Literaturproduktion der letzten 30 Jahre, d.h. Texte von Autor*innen aus dem sub-saharischen Afrika, die in spanischer Sprache publizieren, mitunter in Spanien leben/schreiben bzw. eine solche diasporische Erfahrung und das Bezugssystem Afro-Euro¬pa in ihren Werken verarbeiten. Dieses kaum untersuchte Korpus umfasst neben Autor*innen aus der ehemaligen spanischen Kolonie Äquatorialguinea solche aus nicht-hispanophonen Ländern, die (meist im Zuge der eigenen Migrationserfahrung) Spanisch als Literatursprache übernommen haben. Ergänzend zum literarischen Korpus (v.a. Romane, Lyrik) werden mediale Ausdrucksformen wie Filme, Blogs, soziale Netzwerke und Momente kulturelle Performanz in die Untersuchung einbezogen, um Inszenierungsstrategien afro-spanischer Gemeinschaften jenseits der Literatur mitzudenken.Untersucht wird, in welcher Form sich eine gemeinschaftliche Erfahrung der heterogenen spanischen Black Diaspora als "die Schwarzen Anderen" in der Literatur artikuliert.

Mittels narratologischer, semiotischer, diskurs- und medienanalytischer Ansätze werden folgende Leitfragen beantwortet:

- In Bezug auf Subjekt und Gemeinschaft: Wie begegnen die Texte einer binären Sicht von Eigenem und Fremden? In welcher Form werden diasporische Identitätsentwürfe ausgehandelt, die auf der Erfahrung von kultureller Differenz und transkulturellen Lebenswelten basieren? Werden neue Formen von Gemeinschaft in der Diaspora imaginiert? Inwiefern werden statische Subjektpositionen durch ein kontinuierliches Aushandeln pluraler Zugehörigkeiten ersetzt, um das afro-spanische Subjekt in und zwischen Europa und Afrika immer wieder neu zu positionieren?

- In Bezug auf Konzeptionen der Differenz: Wie werden positive transkulturelle Zusammenlebensentwürfe und historische wie gegenwärtige Erfahrungen der Unterdrückung und Ausgrenzung afrodeszendenter Menschen in diesen Texten vermittelt? Wie entsteht jener ambivalente transkulturelle Grenzraum, der Differenzen ins Schwanken bringt und Momente des Widerständigen birgt, die Widersprüchlichkeiten multipler Zugehörigkeit jedoch nie gänzlich aufhebt?

- In Bezug auf ästhetische Verfahren zur Inszenierung diasporischer Erfahrung: Auf welche gemeinsame Imaginarien wird zurückgegriffen? Welche Schreibverfahren und Narrative sind vielschichtig genug, um die Ambivalenzen diasporischer Existenz zu artikulieren? Wie bilden die Texte sich kreuzende, überlagernde und/oder sich widersprechende Stimmen und Zugehörigkeiten ab?

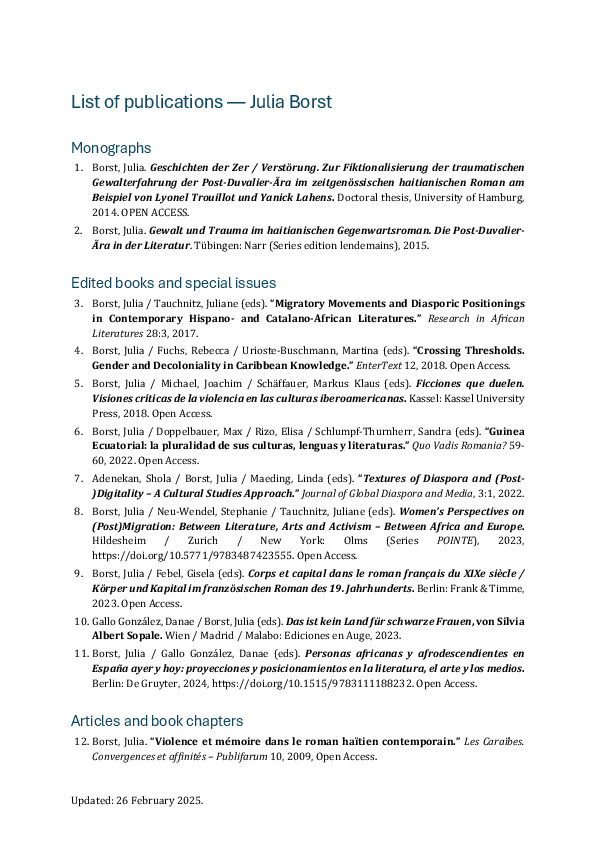

Publikationen

AFROEUROPECYBERSPACE

Principal Investigator: Julia Borst

Afroeurope and Cyberspace: Imaginations of Diasporic Communities, Digital Agency and Poetic Strategies – Unravelling the Textures

About the project

This project explores how Afrodiasporic communities in Europe rise above the public silencing of their perspectives by using the internet to re-appropriate the discourse of who they are, what contexts they relate to and why. Recently, we have seen a notable increase of websites coordinated by people of African descent. Research so far has only investigated isolated cases, ignoring synergies and networks. My project fills this gap by exploring how individuals and collectives that identify as African/Afrodescendant use the internet to establish alternative public spheres. It will provide seminal answers to the following questions: How do Afrodiasporic communities deal with racialization on the internet? Do they successfully create a space online to articulate their own (self-)images, participate in knowledge production and gain agency? How do they position themselves as members of a (transnationally connected) African diaspora? What challenges do they face? The project’s geographical frame is Romance-speaking Europe, but it also includes sources from the Americas and Caribbean to unveil transnational similarities and local peculiarities. Exploring rhetorical and poetic strategies, the project studies not only what is said but also how it is said. It places major focus on investigating the shared textual and visual language used to deal with racialization and to establish a vision of collectivity. Building on my experience, I combine postcolonial and (digital) media studies with suitable literary/cultural studies’ methods to unravel the ‘textures’ and decode the imaginaries of websites (ranging from texts to auditive/visual elements). The project’s impact lies in helping us understand the cultural narratives that shape emerging Afrodiasporic subjectivities. It also provides seminal insights for the ongoing sociopolitical debate on migration to, and structural racism in Western societies that tend to only speak about these communities without listening to what they say.

Main funding info

- Programme Funding: Horizon Europe, ERC-2023-StG

- Project Reference: 101110473

- From: 01.03.2024 to 28.02.2029

- Budget: 1.499.864 EUR

- Contract type: ERC-StG