Aktuelles

Veranstaltungen

Ziel des Themenjahres ist, uns durch die Schwerpunktsetzung zum einen in den einzelnen Fächern, aber auch disziplinen- und philologienübergreifend umfassender mit Mehrsprachigkeit auseinanderzusetzen, ihre Relevanz in Gesellschaft und Wissenschaft zu verdeutlichen und die Thematik damit prominent zu setzen.

Das Themenjahr umfasst das Wintersemester 2024/25, das Sommersemester 2025 und das Wintersemester 2025/2026.

mehrDas 16. Nordwestdeutsche Linguistische Kolloquium (NWLK) fand am Freitag den 10. Januar und Samstag den 11. Januar 2025 an der Uni Bremen statt. Das Programm bestand aus 15 Vorträgen und fünf Posterpräsentationen und wurde durch zwei Plenarvorträge ergänzt.

Luca Gál (University of Cambridge)

Evaluative Morphology in Contact: A Corpus Study of Romance Influence on Basque and Maltese

Christoph Schroeder (Universität Potsdam)

Wohin mit den Heritage-Sprachen? Wie Termini der Mehrsprachigkeitsforschung auch den Blick versperren können

Zudem wurde am zweiten Konferenztag ein thematischer Fokus auf Mehrsprachigkeit gelegt um das Themenjahr „Mehrsprachigkeit“ einzuläuten.

Im Rahmen der Community Lecture Series of Northern Marianas Humanities Council auf Saipan hielten Prof. Dr. Thomas Stolz und Dr. Nataliya Levkovych einen Vortrag zum Thema „In search of Place Names: The Gåny Case“ (Link zum Vortrag auf YouTube). Zudem berichtete Prof. Dr. Thomas Stolz in einem Interview über seiner Forschung zu Ortsnamen in Chamorro (Link zum Interview auf YouTube).

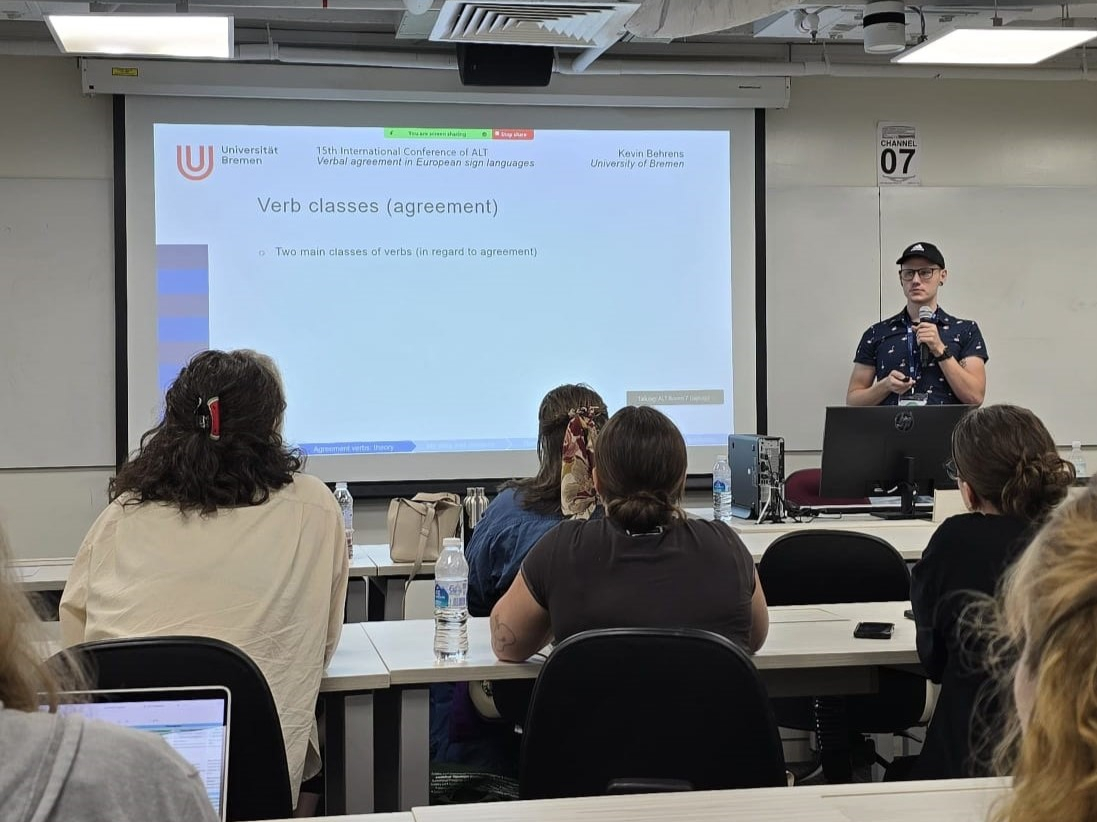

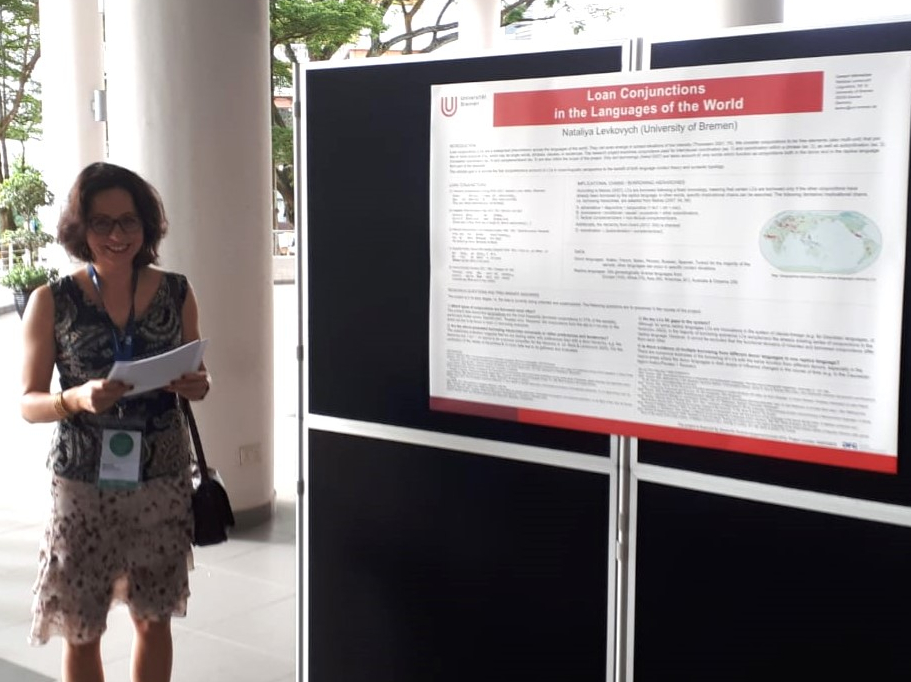

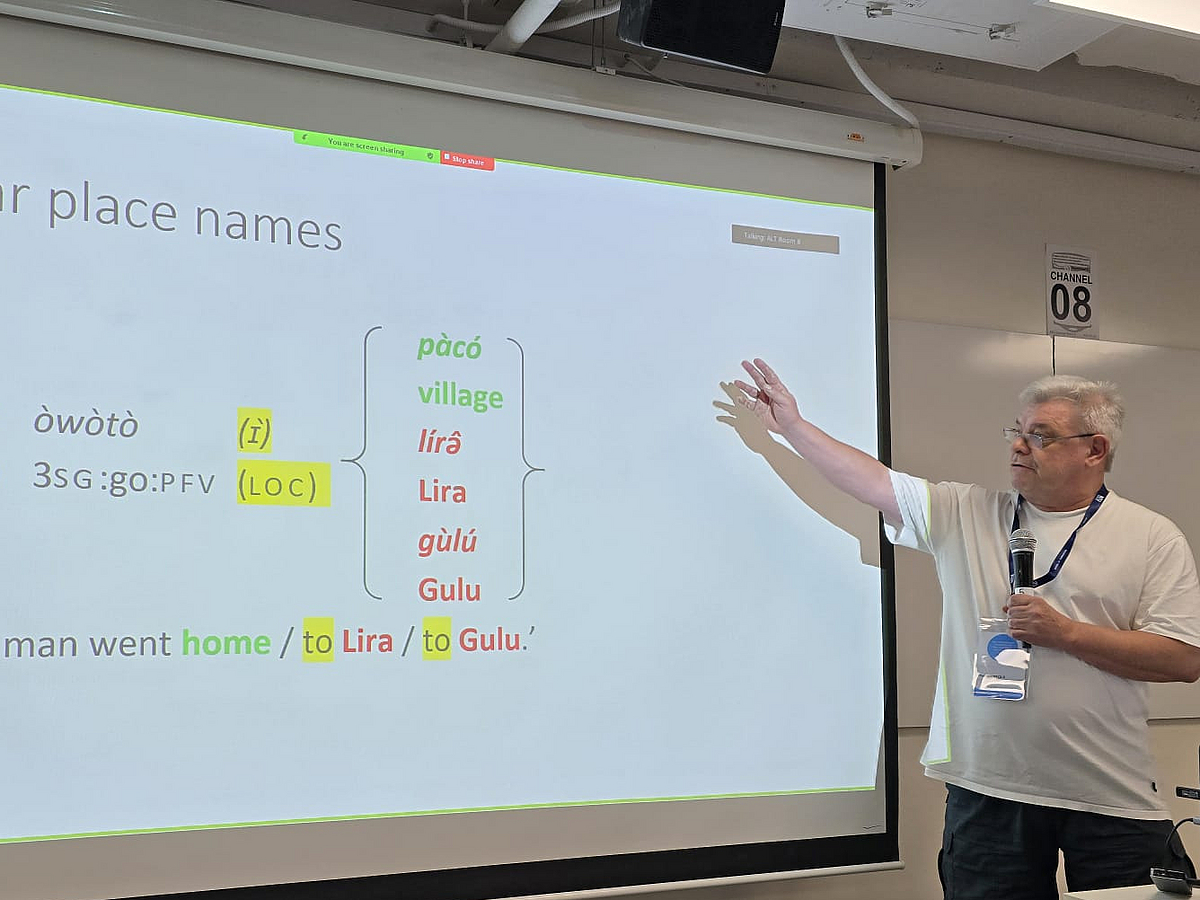

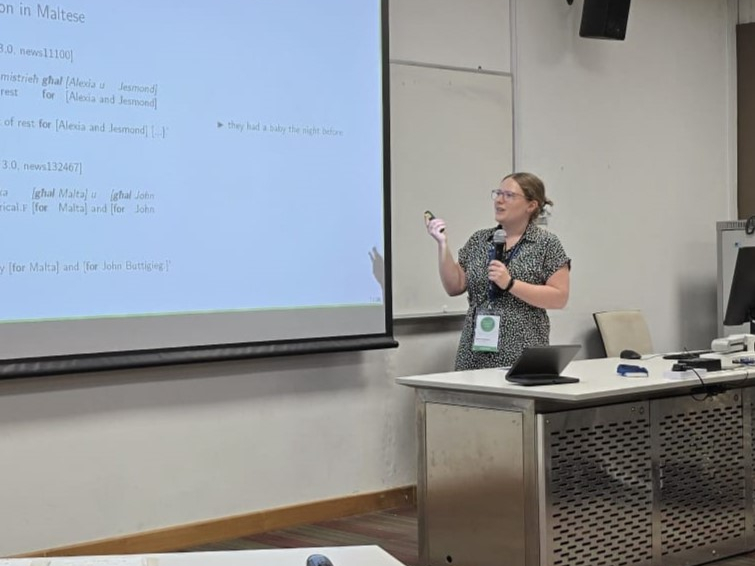

Die AG Stolz war mit einem Workshop, vier Vorträgen und einer Posterpräsentation auf der 15. Internationalen Tagung der Association for Linguistic Typology (ALT XV) an der Nanyang Technological University in Singapur vertreten.

Kevin Behrens: Verbal agreement in European sign languages

Nataliya Levkovych: Loan conjunctions in the languages of the world

Julia Nintemann: On the special status of toponyms and anthroponyms in spatial constructions

Thomas Stolz: Familiarity-based splits in the grammar of toponyms

Maike Vorholt: On Maltese prepositions in coordinating constructions

Am 20. November 2024 findet ein Studientag zum Thema Lehnphonologie mit Yvonne Kiegel-Keicher (Goethe-Universität Frankfurt) statt.

„Warum Schreiben! Schreiben als transformative Kraft“

Am 04. November 2024 halten Prof. Dr. Valentina Serreli und Dr. Valentina Schiattarella einen Gastvortrag mit dem Titel: The multifunctional markers bass and ġayr in and between Arabic and Berber.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat Prof. Dr. Thomas Stolz (Linguistik) 416.000 € für die Durchführung des Vorhabens Lehnkonjunktionen im Sprachvergleich bewilligt. Das Projekt beginnt im August 2024 und soll bis Mitte 2027 erfolgreich zu Ende geführt werden. Erstmalig in der Fachgeschichte wird dabei auf breiter Basis - 500 entlehnende Sprachen weltweit - empirisch erhoben, welche Konjunktionen im Sprachkontakt wie oft entlehnt werden und welche strukturellen, funktionalen, stilistischen und sozialen Faktoren dabei eine (systematische) Rolle spielen. Auf diesem Wege wird es möglich, die Haltbarkeit bestehender Hypothesen der Sprachkontaktforschung zu überprüfen und weitreichende Rückschlüsse zu ziehen, die für mehrere Teildisziplinen der Linguistik von großem Interesse sind. Die Sprachtypologie wird genauso Nutzen aus den Ergebnissen ziehen wie die Sprachkontaktforschung und die Forschungsrichtung, die sich mit der Satzverknüpfung befasst. Die Ziele und Inhalte des Forschungsprojekts werden im Wintersemester 2024/5 im Rahmen einer Veranstaltung zur linguistischen Grundlagenforschung der interessiierten Öffentlichkeit präsentiert. Termin und Ort werden noch bekanntgegeben.

Wissenschaftliche Veröffentlichungen

Stolz, Thomas, Nataliya Levkovych & Maike Vorholt. 2023. Variable overt marking of Place/Goal with place names as complements: On the competition between fi, ġewwa, and ġo. Journal of Maltese Studies 30. 177–215.

Levkovych, Nataliya (ed.). 2023. Diversity in contact (KPL 21). Berlin, Boston: De Gruyter.

Mit den Aufsätzen:

Callies, Marcus. 2023. Contact in World Englishes at the nexus of language and culture: Proverbs and idioms. In Nataliya Levkovych (ed.), Diversity in Contact (KPL 21), 91–109. Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783111323756-002

Vorholt, Maike. 2023. The relevance of origin: Exploring the connection between the origin and frequency of Maltese prepositions. In Nataliya Levkovych (ed.), Diversity in Contact (KPL 21), 165–194. Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783111323756-005

Nintemann, Julia & Nicole Hober. 2023. On the morphosyntax of place names vs. common nouns in pidgins and creoles: The encoding of two types of Grounds in Goal and Source constructions. In Nataliya Levkovych (ed.), Diversity in Contact (KPL 21), 195–248. Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783111323756-006

Stolz, Thomas & Nataliya Levkovych. 2023a. Place, manners, and the areal phonology of Europe. In Nataliya Levkovych (ed.), Diversity in Contact (KPL 21), 249–325. Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783111323756-007

Stolz, Thomas & Nataliya Levkovych. 2023b. Travellers in time and space: Tracing loan conjunctions in the replica languages of the Arabo-Persian sphere of linguistic influence (with special focus on the shores of the Indian Ocean). In Nataliya Levkovych (ed.), Diversity in Contact (KPL 21), 327–366. Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783111323756-008

Fischer, Magnus, Andreas Jäger, Carolin Patzelt & Ingo H. Warnke. 2023. Fluid registers and fixed language concepts in postcolonial spaces. In Nataliya Levkovych (ed.), Diversity in Contact (KPL 21), 439–476. Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783111323756-010

Jäger, Andreas & Jascha de Bloom. 2023. Prolegomena to a study of code-switching in Togo and its metapragmatic functions: Usage contexts as a means to assess prevailing language attitudes. In Nataliya Levkovych (ed.), Diversity in Contact (KPL 21), 477–511. Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783111323756-011

mit den Artikeln

und

Drawing Multimodality's Bigger Picture: Metalanguages and Corpora for Multimodal Analyses

Multimodality has most recently been described no longer as a research field or discipline on its own, but rather as a "stage of development within a field" (Bateman 2022a:49). The realization that (1) many different fields and disciplines now enter their own multimodal phase with new interest in multimodal phenomena and that (2) these disciplines all commit to the development of multimodality research with their own theoretical principles and methodological tools, brings with it not only an immense breadth of potential analytical objects, but also many new meta-methodological issues.

This open-access Frontiers Research Topic aims at bringing together scholars from a variety of disciplines interested in multimodality research to review, explore, and advance the contributions that John Bateman, as one of the key figures in multimodality research, has made to both theory- and method-building as well as to the advancement of multimodal empirical and corpus analyses.

We welcome different types of contributions which, for instance,

- discuss the metalanguages or external languages that are currently being developed for multimodal analysis in many different research fields and disciplines, for example in pedagogy, literary theory, cultural studies, design, argumentation theory, computer science, and (experimental) psychology

- present the latest results from data collection methods and multimodal corpus analyses that expand the current quantitative work by, for instance, applying existing theories and methods to larger datasets, or which explore new communication technologies.

We are paricularly interested in seeing how works addressing these aspects contribute to finding ways of productive triangulation and integration for and within a meta-methodology for multimodality research.

More specifically, contributions could, for example,

- critically address the theoretical and methodological advancements that John Bateman has made regarding the notions of semiotic mode, discourse semantics, genre, textuality, etc.

- apply one of the many approaches that John Bateman has developed for the empirical analysis of multimodal artefacts (for example the GeM model for page-based documents, his work on multimodal film and audio-visual analysis, and the discourse semantics and/or the annotation approach to visual narratives) to larger corpora or currently newly developing communicative situations

- expand on one of the abovementioned aspects with new ideas and insights from disciplines that have not yet been included in multimodality research

Please submit your paper by November 15, 2023 via the Frontiers platform: https://www.frontiersin.org/research-topics/50275/drawing-multimodalitys-bigger-picture-metalanguages-and-corpora-for-multimodal-analyses#overview

For more information regarding possible submission types, please refer to https://www.frontiersin.org/journals/communications-and-networks/for-authors/article-types.

Mit den Aufsätzen:

Arbes, Deborah. 2023. Number inflection of English loanwords in Welsh. In Deborah Arbes (ed.), Number categories. Dynamics, contact, typology (STTYP 32), 35-62. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton.

Stolz, Thomas, 2023. On co-plurals: Cross-linguistic evidence of competing pluralization strategies in the domain of nouns. In Deborah Arbes (ed.), Number categories. Dynamics, contact, typology (STTYP 32), 107-153. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton.

Outreach

Im Zuge ihrer Dissertation hat die Bremer Sprachwissenschaftlerin Nicole Hober Antoine de Saint-Exupérys "Der kleine Prinz" ins Mopan Maya übersetzt. Radio Bremen veröffentlicht dazu zwei Beiträge:

Bremer Doktorandin übersetzt "Der kleine Prinz" auf Mopan Maya

Aus der Sendung: buten un binnen | regionalmagazin vom 23. Oktober 2025

Gesendet am: 23. Oktober 2025

Verfügbar bis: 23. Oktober 2027

Thema: Bremer Sprachwissenschaftlerin übersetzt "Kleiner Prinz" ins Mopan Maya | Nicole Hober

Wortlänge: 3‘20

Moderation: Martin Busch

Sendetermin des Beitrags auf Bremen Zwei: Mo., 20.10.2025 um 11:38 Uhr

Seit 2022 forscht Nicole Hober im Rahmen ihres Promotionsvorhabens an der Universität Bremen in Belize, dem einzigen englischsprachigen Land Mittelamerikas, sprachwissenschaftlich. Das Projekt befasst sich mit dem Sprachkontakt zwischen Mopan Maya und den lokalen Varietäten des Englischen. Mopan Maya wird heute von etwa 15.000 Personen gesprochen. Im Rahmen des Projekts und zur Förderung der Mopan-Maya-Sprache haben Elvia Bo, Stanley Peck und Nicole Hober die Novelle Le Petit Prince (de Saint-Exupéry, 1943) ins Mopan-Maya übersetzt. Die ersten beiden Autoren sind Mopan-Maya-Sprecher aus Maya-Dörfern im Süden von Belize und setzen sich für die Erhaltung der Sprache und die Förderung des Lesens und Schreibens in Mopan-Maya ein. Über 1.000 Bücher wurden gedruckt und werden an die Mopan-Gemeinschaft in Belize verteilt. Außerdem wurde ein Hörbuch der Übersetzung mit dem zweiten Autor sowie Schülern und Lehrern der Grundschule in San Jose, einem Maya-Dorf im Süden von Belize, aufgenommen.

Die Stiftung Jean-Marc Probst für den Kleinen Prinzen unterstützte das Übersetzungsprojekt.

In der Literaturhaus-Podcastfolge #71 Kevin Behrens: "Plattdeutsch ist mehr als nur Quatschwörter!" spricht Kevin Behrens über den Erhalt und Ausbau der Sprache und welche Vorurteile gegenüber Plattdeutsch bestehen.

Die Sprache Plattdeutsch ist vom Aussterben bedroht. Warum der Erhalt der Sprache wichtig ist, das erzählt in dieser Literaturhaus-Podcastfolge Kevin Behrens. Er ist PR- und Jugendbeauftragter des Niederdeutschsekretariats und hat sogar seine Masterarbeit auf Plattdeutsch geschrieben. Er erzählt, warum er Plattdeutschunterricht gibt, wie erfolgreich dieser ist und warum der Sprache oft ein falscher Ruf vorauseilt.

Artikel zum Status Quo des Niederdeutschen in te.ma:

mehrMit jeder Generation verliert die niederdeutsche Sprache im Schnitt die Hälfte ihrer Sprecher*innen – ein Extremfall in Europa. Warum das so ist und was dagegen getan werden könnte, weiß der Linguist und Plattdeutsch-Aktivist Kevin Behrens. Im Special Input liefert er Zahlen, Positionen und historischen Kontext zum Status Quo des Niederdeutschen.

In der Folge "Bedrohte Sprachen – Schützen oder sterben lassen?" (13.6.2023 8:30 Uhr, SWR2 Wissen) spricht Christel Stolz über Mehrsprachigkeit und was es heißt wenn Sprachen aussterben.